コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)のまとめページをご覧いただきありがとうございます。

このマニュアルは実際に学校運営協議会の委員、地域学校協働活動推進員としての活動や、さまざまな研修・研究を行ったり、見聞きした内容を多くの人のお役に立てるようにまとめているマニュアルになっています。

現在、鋭意作成中で、まだ作成途中なところはありますが、お役に立てばと現在は完全無料で公開しております。

項目は順次、見直し・改善・追加を行っています。

枠ではなく、文章になっているところは作成予定の項目です。作成されるまでお待ちください。

みなさんが正しいコミュニティ・スクールを目指すための参考になれば幸いです。

コミュニティ・スクールの作り方は地域によって少しずつ異なっています。あくまでも参考程度にし、自分たちは何が足りていないのか?の視点で動いてみてください。

コミュニティ・スクールを始める前に知っておく基礎知識

コミュニティ・スクールの設置校が増えてきました。その理由としては「コミュニティ・スクールを設置したからやりなさい」と教育委員会から言われた…が多いのではないでしょうか?しかし、キッカケはなんであれ、コミュニティ・スクールに関わったということであれば、今後の学校づくりに活かしたほうがメリットが出てきます。

逆に中途半端に行なうと負担が増えるだけです。

まずはコミュニティ・スクールとは何なのか?について知っていきましょう!

- はじめに

まずはコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは何なのか?を知っていきましょう。上手に使えばメリットだらけなこの制度ですが、何も活用しないと学校にとっても地域にとってもデメリットだらけになり、諸刃の剣とも言える制度です。

良いも悪いも知って、上手に活用していきましょう。

- 地域学校協働本部って?

- 基本的にはどう進めるの?

- その他

その他にも始めに気になる点をまとめてみました。こちらも重要なので、お時間があれば読んでみてください。

コミュニティ・スクールの設置に向けての準備期(0年目)

コミュニティ・スクールを実際に設置したい!と願ってもなかなか叶いません。

また行政主導で設置だけ行なうと簡単に形骸化しがちです。

理想の設置は地域・家庭・学校・行政(教育委員会)の4者が協力して設置すること。

自分の立場から最適なアプローチをかけて実現に向かっていきましょう。

- ビジョンを作るどころではない!学校・地域・教育委員会が話を聞いてくれない!という場合

- 自ら動き出し、仲間を集めよう

実現したい未来(ビジョン)を作る(主体者)

地域や、学校、行政に協力を求め、学校運営協議会の前身を作る(主体者)

関係者間でビジョンと目的をプレゼンテーションし、共有する(主体者)

- 自分たちの課題を見出す

実現したい未来を再検討し、資源の再確認を行なう(学校運営協議会 前身)

関係者や、現場を視察し、地域や学校の課題点を見つける(学校運営協議会 前身)

何ができるのか?何ならできそうか?のアイディアを出す(学校運営協議会 前身)

- ロードマップの作成

みんなでコミュニティ・スクールの構想を練り、目的を作る(学校運営協議会 前身)

コミュニティ・スクール実現に向けて目標とロードマップを作る(学校運営協議会 前身)

具体的なアクションプランと、一人ひとり、種別(地域・家庭・学校・行政)ごとの役割を作る(学校運営協議会 前身)

コミュニティ・スクールを試行段階として導入する(学校運営協議会 前身)

コミュニティ・スクールを設置する(行政)

- この章で必要になる情報

コミュニティ・スクールの立ち上げ期(1〜2年目)

コミュニティ・スクールを設置したら理想の学校になりました!地域住民と学校の先生が幸せになりました!ってことはあり得ません。

設置をしたあとは本格的に協議会が動き出し、意見を集め、学校運営を地域と校長が協働しながら改善することになります。

ここではコミュニティ・スクールを立ち上げた後の学校運営協議会の仕組みづくりについてお伝えします。

- 設立期(1年目)

現在の教育動向、学校と地域の活動現状をシェアし、学校運営協議会の目的を再度確認しよう。(学校運営協議会)

地域と学校でのビジョンを再度練り直し、メンバーに伝えよう【グランドデザインの再考・方針・方策の決定、役割分担】(学校運営協議会)

学校運営協議会の年間計画・スケジュール決めよう【何回話し合い、今年は何を話すかのテーマ】(学校運営協議会)

連絡手段を考え、情報の共有する場を作ろう(LINE、マチマチ、Band、サークルスクエア、Slack)(学校運営協議会)

学校や、地域で説明会を実施し、先生、保護者、地域の人の共感者を増やす(学校運営協議会)

地域学校協働本部の前身となる学校支援ボランティアを作る(学校運営協議会)

実践、相談・共有・振り返りを次の計画に活かす(学校運営協議会)

- 構築期(2年目)

成果発表、情報発信媒体の開設(学校運営協議会)

協働推進体制の整備(行政)

地域協働活動推進員(コーディネーター)を委嘱する(行政)

地域学校協働本部の設置に関わる法律・要綱・規約の作成(行政) 仲間づくり(説明会の実施、コミュニティ開設)(学校運営協議会・地域学校協働本部・行政)

研修会、視察の実施(学校運営協議会・地域学校協働本部)

小さなプロジェクトを繰り返し、成功体験を積み、絆を深める(学校運営協議会・地域学校協働本部)

- この章で必要になる情報

コミュニティ・スクールの「校長の『承認』」とは何を表しているのか?

コミュニティ・スクールを持続可能な体制にするために(3〜5年目)

コミュニティ・スクールは対話だけでは成り立ちません。コミュニティ自体を活性化させ、意見を反映させていかないと、意見がクレームのようになって学校の教職員を疲弊させてしまう制度になってしまいます。

そうならないためには学校運営協議会委員以外にも協力者に参加してもらうことが必要です。

ここではどうやって地域の方々に学校運営に参画してもらうか?コミュニティ・スクール全体の組織づくりについてお伝えします。

- 組織づくりと学校改革

達成目標の明確化(学校運営協議会)

学校・地域・家庭の評価軸と評価方法の検討(学校運営協議会)

今後の活動と計画の見直し(学校運営協議会)

学習カリキュラムを学校運営協議会によって作る(学校運営協議会)

目指すべき児童像に必要な教育、行事、日常などやることと、やらないことの明確化(学校運営協議会)

地域に住んでいる人のリアルな経験・体験を授業として活かす(地域学校協働本部)

学校で地域のビジネスをうまく活用し、授業活性化、地域活性化に繋げる(地域学校協働本部)

- コミュニティづくり

学校や、その周辺に地域の人が気軽に立ち寄れるオープンスペースを創る(学校運営協議会・地域学校協働本部)

地域の中で貢献が多い人を褒めたり、称えたり、感謝を伝えるなど感謝できる場を作る(地域学校協働本部)

- 評価・人材育成

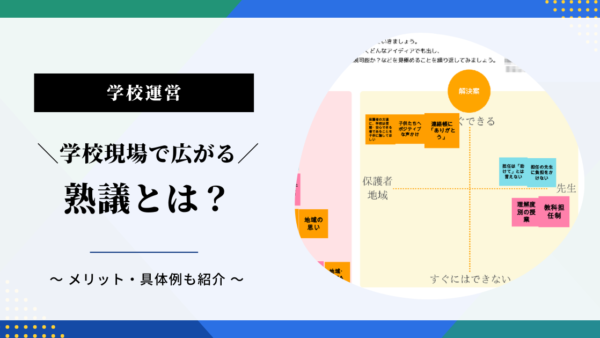

学校運営協議会とは別に定期的な対話会や、勉強会を行う(学校運営協議会)

評価の実施(学校運営協議会)

地域の中で連携能力が高い人を地域学校協働活動推進員(コーディネーター)として推薦する(行政)

地域学校協働活動推進員(コーディネーター)養成講座を企画・開催する(行政)

- この章で必要になる情報

学校に関連するさまざまな『評価』は本当に必要か?どう評価すれば良いか?

コミュニティ・スクールで未来に通用する自立型人材を育む(5年目〜)

コミュニティ・スクールが正常に回りだすと学校の働き方改革が進み、先生たちに余裕が出て、充実した働きやすい職場になっていくでしょう。

組織・体制が整えば、コミュニティ・スクールの最終目的である子ども自身が自分の道を創り出すお手伝いをする事業に乗り出していくことになります。

そのためには地域の大人たちも教育に関わっていき、学校教育・社会教育・家庭教育の3輪で子どもたちが多様な価値観や、生き様に触れることが大切です。

ここでは、どのようにしたら3者が子どもたちのための教育に関わっていけるようになるか?をお伝えしていきます。

- 学校運営協議会(地域・学校)

学校、保護者・地域、子どもの夢を発表する会を定期的に実施する

夢から派生したマイクロコミュニティを支える

- 地域学校協働本部(地域・家庭)

学校に地域の専門家を派遣する、地域学校協働活動推進員 × 人材バンクを作り、授業や、行事のコストパフォーマンスを高める

支援の手を日常化する

- 行政

コミュニティ・スクールのその他の情報

課題・問題・疑問

- コミュニティ スクールの現状と課題

- 学校運営協議会は教職員の任用まで決められる?

- コミュニティ・スクールのコーディネーターはどうやって見つける?

- コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の違いは?

- 学校運営協議会の委員の報酬はどう決める?

- 学校運営協議会の規則はどう決める?

- 学校運営協議会の委員を任命するには?

- 学校支援地域本部と地域学校協働本部の違いって?

- コミュニティ・スクールとスクールコミュニティの違いって?

- コミュニティ・スクール ディレクターって何?

- 地域の人が動かない場合、何を言うかではなく、誰が言うかの場合がある

参考情報

- コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の法律について

- コミュニティ・スクールの厳選した実践事例まとめ

- コミュニティ・スクールの成果

- コミュニティ・スクールの取り組み

- コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の設置状況

- コミュニティ・スクールの設置方法の事例

- コミュニティ・スクールに使える補助金・助成金一覧

- コミュニティ・スクールの論文

- コミュニティ・スクールに役立つ書籍

- コミュニティ・スクールの研修

- コミュニティ・スクールの歴史

コミュニティ・スクールの関連資料

- コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議(文部科学省)

- コミュニティ・スクール分析結果2021(文部科学省)

- CSポートフォリオ(文部科学省)

- CSポートフォリオ用アンケート

- CSポートフォリオについて(文部科学省)

- CSポートフォリオ活用の手引き(文部科学省)

- わたしたちのコミュニティ・スクールの作り方(特定非営利活動法人 みらいずWorks)

- コミュニティ・スクールの現状と課題について : 学校運営協議会の役割を中心に(桜美林大学心理・教育学系 広瀬 隆雄)

地域学校協働の関連資料

- 地域学校協働活動推進員の委嘱のための参考手引(文部科学省)

- 地域のみんなで子供たちの未来を考えるワークショップのすすめ1(文部科学省)

- 地域のみんなで子供たちの未来を考えるワークショップのすすめ2(文部科学省)

- 地域学校協働本部の要綱

コミュニティ・スクールに関連するスキル

現場で使う技術

- ファシリテーション

- メンタリング

- コーチング

- カウンセリング

- トーチング

- ティーチング

- オペレーション

調整に使う技術

- コーディネーション

- ディレクション

- プロデュース

- マネジメント

コミュニティ・スクールの事例

- 地域学校連携教員として地域に飛び出す!栃木県の事例

いただいたコミュニティ・スクールに関するQ&A

学校側の疑問

- コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)って高校で設置できる?

- コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)ってなぜ努力義務なの?

- 学校だけでコミュニティ・スクールを進めないほうが良い?

- 教育委員会だけでコミュニティ・スクールを作らないほうが良い?

- どんな人が学校運営協議会委員に向いている?

- コミュニティ・スクールには懲戒権があるの?

- コミュニティ・スクールのある学校とない学校で違いはあるの?

- はじめての学校運営協議会はどんな内容にすればいいですか?

地域側の疑問

- 保護者が学校から信頼関係を得るにはどうしたらいいの?

- コミュニティ・スクールって新しい学校を作ることなの?

- コミュニティ・スクールができたら既存の団体(PTA、学校評議員など)はどうなるんですか?

- 学校支援ボランティアって作るメリットある?

- 学校支援ボランティアはどうして無償なんですか?

- 学校はどうしてボランティアに仕事を振ってくれないの?

- 主体的な学校支援ボランティアってどうしたら集まってくれるの?

- 先生たちがコミュニティ・スクールに反対していたら?

- 学校運営協議会委員って報酬出るの?

- コミュニティ・スクールの問題点は?

- 地域と学校の温度差を埋めるにはどうしたら良いですか?

- コミュニティ・スクールを持続可能な状態にするために何に力を入れるべきですか?

- 地域コミュニティは人口減少や、少子化の課題解決に繋がりますか?