- コミュニティ・スクールに課題点はないの?と設置前の情報収集をしている人

- はじめてみて実際にどういうことに悩むの?と委員になりたての人

- 先生の負担が増えるだけの制度じゃないの?と考えている人

- コミュニティ・スクールで課題に遭遇して迷っている人

コミュニティ・スクールを設置する前にデメリットを気にする方は非常に多いです。

「設置するのって難しいんでしょ?」

「始まったらどんな大変なことが起こるんだろう」

「逆に先生が大変になったって話を聞くけど?」

そんな質問もチラホラ聞きます。

そこで、さまざまな学校を見たり、実際に学校運営協議会委員になっている僕がどんなデメリットがあるのか?を徹底的に解説します。

コミュニティ・スクールとは

コミュニティ・スクールは文部科学省が2004年に作った制度。簡単に言うと『地域と共にある学校づくり』を推進する仕組みです。

そのために地域の代表や、専門家が年に数回集まり、より良い学校運営や、地域の将来について議論を行い、学校運営の承認を行う制度なのです。

この辺りはコミュニティ・スクールとはに詳しくまとめてあるので、分からなければ読んでおきましょう。

コミュニティ・スクールのデメリット

コミュニティ・スクールはメリットがたくさんありますが、反対にデメリットもあります。しかし、デメリットは工夫次第で改善することが可能です。

ピンチをチャンスに変える意識を持ち、設置する際は以下の6つの点に気をつけていきましょう。

さまざまなライフスタイルを持つもの同士が集まるので日程調整が難しい

コミュニティ・スクール導入のデメリットの1つ目はライフスタイルが違うので、日程調整がとても難しいことです。

学校運営協議会にはさまざまな職業、年齢、立場の方が参加しています。しかし、全員の都合を合わせて学校運営協議会を開催するのはとても難しいのです。

- 日中は子どもたちが居るので、担任が参加しづらい

- 子どもが帰ったあとから定時の時間まででは十分な協議時間が取れないことがある

- 定時後(夜)だと時間外勤務になる

- 土日は当番以外は休みになってしまう

- 日中は働いているので、仕事を休んで、もしくは業務を抜けて参加するしかない

- 夕方の時間はまだ仕事中という人が多い

- 夜の時間では子育てや、家事があるので、保護者は参加しづらい

- 土日は空くが、学校運営協議会が開催されない(子育てや、家族の時間、畑仕事など自分がやりたいことをやっている方も多い)

参加する人たちが全員午前も午後も時間が空いている…なんて人ばかりではありません。そのため、全員がなるべく参加するために16時から、もしくは18時から…ということが多くなります。

つまり、基本的に定時後まで会議が続く可能性が高いわけです。

- 地域住民の負担も増えますが、オフラインで行う場合、鍵の管理のために学校教職員も残らなければいけない

- 資料の作成、印刷など準備することも増えます。これらの準備は教職員が行うことが多くなる

しかし、これらも工夫次第で解決できます。解決策としての実際に行ったことがあるのは以下のような点です。

- 地域学校協働活動推進員を起用し、資料づくりを手伝ってもらったり、出欠を集めることを担ってもらう

- 資料づくりを分担し、学校運営協議会委員にも作らせる

- 地域ボランティアを積極的に採用し、時間の確保を図る

- Timerex、調整さんなど、日時候補を複数から選んでもらう方式を採用する

- オンラインでの開催にし、時間の幅を増やす

- Googleフォームや、Googleドキュメントの決裁機能などを活用し、事前に議題の方向性を予め決めてしまい、議題の数を減らす

- 公民館、市民センターなどの場所を会場にし、全員「子どもたちのことを考える平等な立場」としての参画意識を醸成する

このように協議の前の工夫を行うことで、大幅な時間短縮を狙っていけるでしょう。

コーディネーター役を先生が行うと負担が大きくなるし、うまく行かない

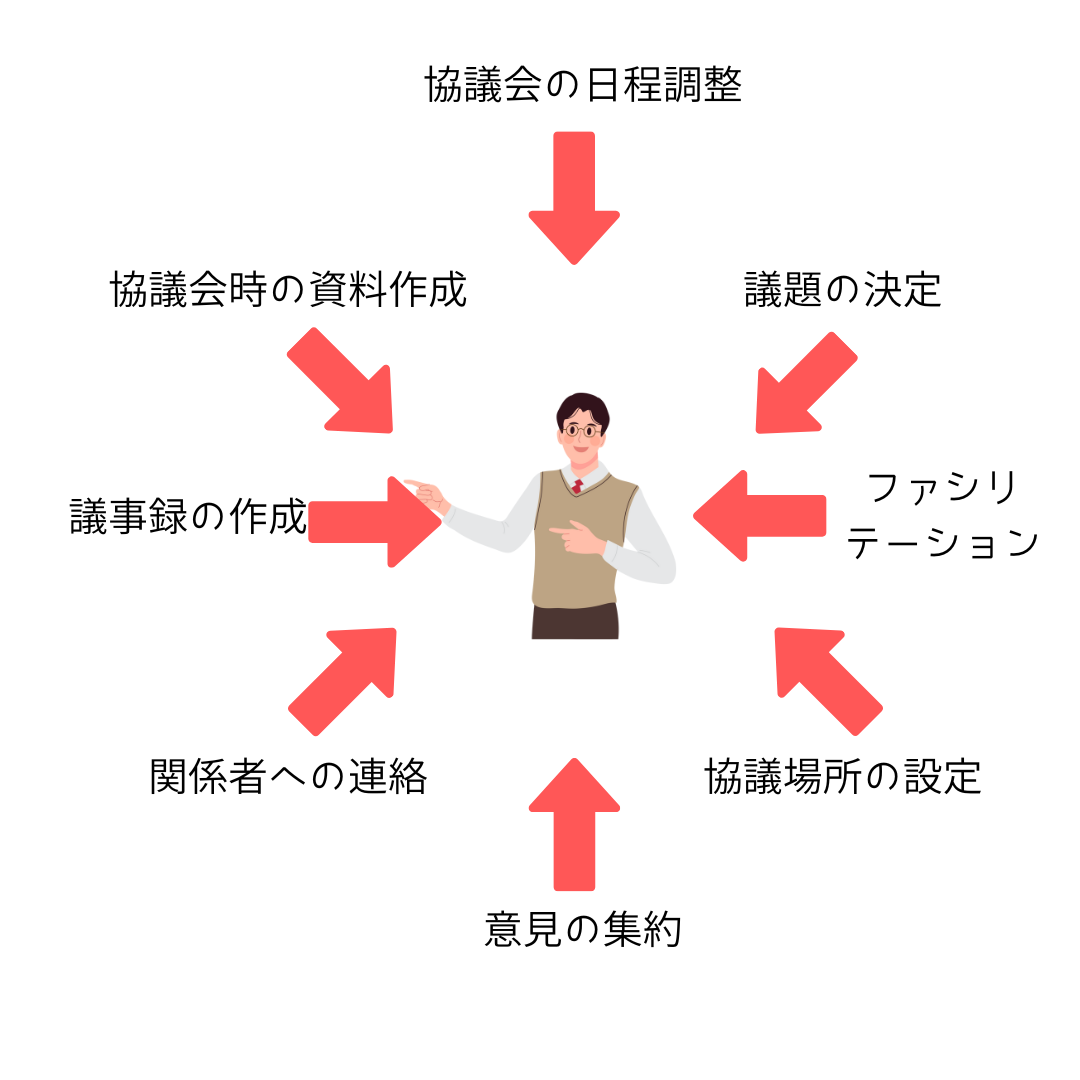

コミュニティ・スクール導入のデメリットの2つ目は先生自身がコーディネーター役を担う可能性が高いことです。

地域と学校の間を取り持つ人が必ず必要になるのですが、コミュニティ・スクールが設置されたばかりの頃は橋渡し役として先生が選ばれる確率が非常に高いです。これは学校主体で始まるケースが多いため、コーディネーターを任せられる適任が見つからず、仕方なく先生が選ばれるのです。

このような場合、任された先生に業務が集中し、疲弊させることになります。また、「コミュニティ・スクールは負担が増える」という先生の嫌悪感にも繋がる要因になっています。

このような状態になると、お互いの意見を吸い出す目的を見失いやすくなり、意見をまとめる力も低下、結果としてコミュニティ・スクールが正しい目的に沿って行われることが難しくなります。

- 地域学校協働活動推進員の設置を急ぎ、校務分掌が割当られている教員へ担当させることを回避する

- 学校運営協議会委員で役割を分担し、負担を減らす

- 地域は『お願い』をすると半強制的にさせてしまう現実を理解する

- 議事録や、資料の作成などはAIを活用し、簡単に済ませる。

- Timerex、調整さんなど、日時候補を複数から選んでもらう方式を採用する

- Googleフォームや、Googleドキュメントの決裁機能などを活用し、事前に議題の方向性を予め決めてしまい、議題の数を減らす

- 地域側の学校運営協議会委員をお客さん扱いしない、させない

ボランティア活動が活発になるのは良いですが、教職員の負担が大きく増えてしまうような取り組み(特に土日出勤を促すような取り組み)は気をつけて決定し、役割を分担するなど工夫をしましょう。

地域の権限が大きすぎる可能性がある

コミュニティ・スクールのデメリットの3つ目としては地域の権限が大きすぎる可能性があります。

地域側は教職員の人事に介入できたり、教育委員会に意見できるなど大きな権限を持っています。

この教職員の任用に関して「地域がこの人を辞めさせてほしい」と言える権利だ!」と誤解が広がっていて、あえてこの部分を外している規約もあるようです。

しかし、この教職員の任用は「辞めさせたい」、「異動させてほしい」という個人的な理由からではできません。さらに、あくまでも意見であり、必ず採用されるわけではありません。

実際には「この人に残ってもらわないとこの先進まない!」、「やっと理解が進んできたところなのに振り出しに戻ってしまう」など現場の状況があります。この規約を外してしまうと、これらを無視した人事になってしまう可能性があるため、外す場合はよく理解した上で決定してください。

この状態で、自分の我が子可愛さ『だけ』を求めるような地域住民や、学校業界全体に対する批判を持ち込んでくる方が万が一、学校運営協議会委員になった場合、地域のためになるばかりか、学校や、教育委員会の負担でしかないです。

- 学校への主体的なボランティアを継続してくれている方など、行動で示してくれる方を委員にする

- 30〜40代の保護者から熱意や、協力的な方を起用する

- 外部からのオブザーバーを起用する

- まずは学校の先生を含めて5〜6人という少人数からスタートする

- 設置にあたり、説明会を開催する

- 委員になった方向けの研修会もセットで考える

将来を見据えて、地域も学校も教育委員会も全体が少しずつ改善され、最終的に子どもたち、街全体が幸せになるように考えることが非常に大切です。

コミュニティ・スクール設置自体に壁がある

コミュニティ・スクールのデメリットの4つ目としては設置自体に壁があるという点です。

地域から設置しようと思っても簡単にできる仕組みではないし、学校から設置しようと思っても教育委員会が納得しない可能性もあります。

さらに実際に設置ができたとしても、意欲や、目的意識の薄い地域住民ばかりだとコミュニティ・スクールはあまり動かず負担だけが募ります。

地域・学校・教育委員会が共通の目的を持つまでにも非常に大きな壁があるので、相当なパワーがかかるでしょう。

また、地域がうまく行きすぎていると「この地域はうまく連携できているからコミュニティ・スクールは必要ない」と今度はコミュニティ・スクール設置から遠のいてしまう課題が出てきます。

- 地域で活発なコミュニティを作り、主体的な活動を継続する

- コミュニティ・スクールの設置がなくとも、学校運営に対して意見をする場を開き、主体的な保護者・地域を集める

- 必要となる地域課題を署名などで集めて、教育委員会に打診する

- 学校支援ボランティアを加速させ、学校と地域の溝を埋めてスタートさせやすくする

- コミュニティ・スクールがあれば、法律的にも予算的にもメリットがある点を財政課に理解してもらう

法的な権限な強さと、学校・地域・教育委員会の3者が集まり意見を交わす場を作るためにはコミュニティ・スクールが大切となります。諦めずに進みましょう。

報酬が出ない・もしくは安い可能性がある

コミュニティ・スクールのデメリットの5つ目はほとんど報酬が出ない可能性があるということです。

学校運営協議会委員は実は特別職の地方公務員という身分を有していて、相当の権力を持ちます。そのため、教育委員会が作成する条例の中から報酬が決まりますが、この金額が年間1万円と非常に安いです。

さらに地域学校協働本部の予算は0で、地域学校協働活動推進員の人件費は年間1〜3万が多いです。

この委員に対する報酬は、教育委員会のコミュニティ・スクールに対する本気度そのものだと感じていて、これらの金額が安ければ安いほど教育委員会はあまり協力的ではない印象があります。

- コミュニティ・スクールの好事例を集め、財政課を動かす準備をする

- 地域コーディネーターをする方が活動時間をまとめておき、報告できるようにする

- 教職員に配られるアンケートがあった場合、『コミュニティ・スクールに関する予算が必要だ』と訴える

- 議員と協力関係を築く

委員や、推進員のやる気にも関わる要素の一つなので、しっかり予算は取ってもらいたいと思います。

また、単なるボランティアから謝金や、予算を通常の5倍に増やした事例があります。興味があればご覧ください。

関わる人の意欲に大きく左右される

コミュニティ・スクールのデメリットの6つ目は関わる人の意欲に大きく左右されるという点です。

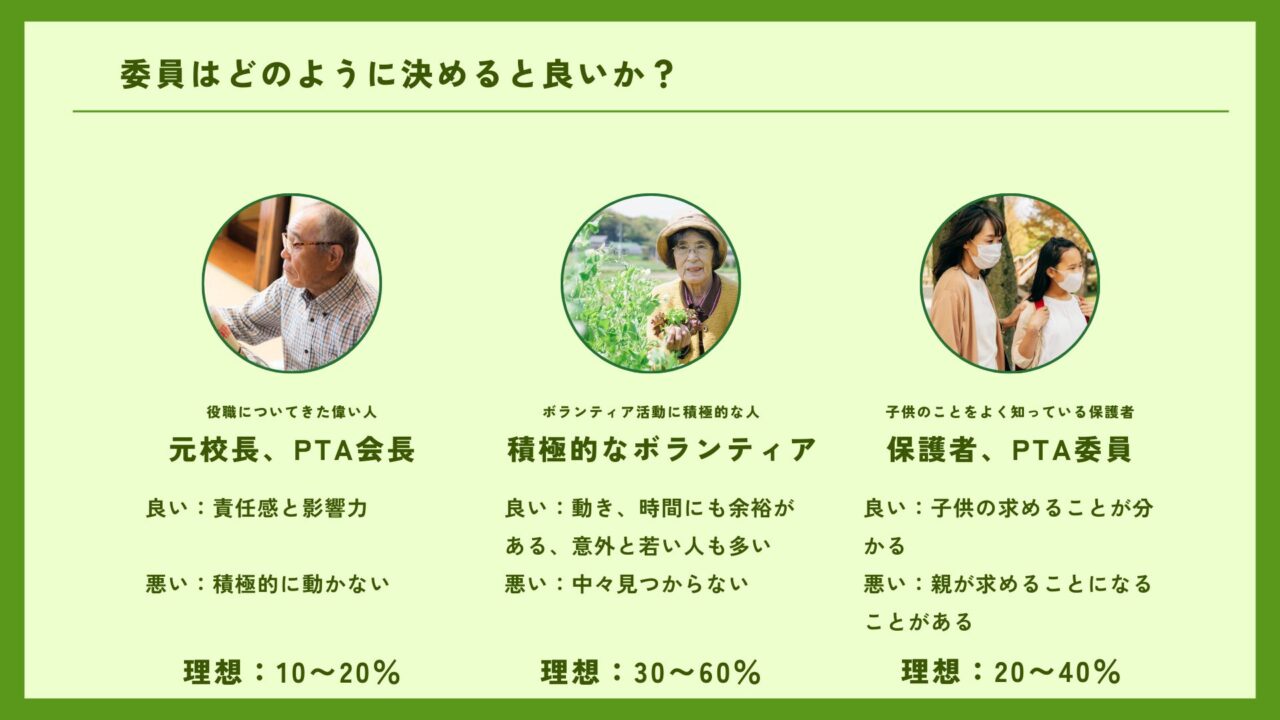

最初、学校運営協議会委員として集められる人たちは地域で活躍中の人が多くなります。(例えばPTA会長とか)これは校長が委員を推薦するためで、どうしても人脈が狭くなりがちです。

ただし、力があったとしても『なぜ私達が集められたのか?』が理解できていない方がほとんどです。しかも、そういった力のある方は他にも委員を兼務していたりして忙しいのが現状です。

何のために、誰のために、なぜ私が学校運営協議会委員として集められたか?が見えていないと、年数会の会合に集まるだけの会になりがちで、まったく何も進みません。

そうすると集まったとしても、ほとんど協議会として成立せず、学校の負担だけが増えていきます。とりあえず集まって話し合っているだけでは学校評議員と大差なくなってしまうという点を理解しましょう。

そのためにうまくいかせるためには、さまざまな立場の方をバランス良く取り入れることが重要です。ある一方だけに偏らないように注意して集めていきましょう。

他にもこのような点に注意しながら集めてみてください。

- 学校への主体的なボランティアを継続してくれている方など、行動で示してくれる方を委員にする

- 30〜40代の保護者から熱意や、協力的な方を起用する

- 外部からのオブザーバーを起用する

- 講座や、説明会を行って、参加者の中から選抜する

- まずは学校の先生を含めて5〜6人という少人数からスタートする

- CSマイスターによる研修会を企画する

- 設置にあたり、説明会を開催する

- 委員になった方向けの研修会もセットで考える

地域だけでなく、学校でさえもコミュニティ・スクールが何なのかが分かっていないという状態からスタートするので、できる限り最初の段階で設置したいと思っている人が関わる先にあるビジョンや、コミュニティ・スクールのメリットを話して委員を決定していくと良いでしょう。

コミュニティ・スクール推進員という方がコミュニティ・スクールについてや、広げ方、運用の仕方を教えてくれる派遣制度があります。コミュニティ・スクールについて認知が広がっていないなら使ってみましょう。

詳しくはCSマイスターとは?をお読みください。

成果が出るまで非常に長い年月がかかる

コミュニティ・スクールのデメリットの7つ目は全員で一致団結し、成果を出すまでに非常に時間がかかるという点です。

実際に会議が始まってから、全員がやる気を持ってスタートするということはあり得ません。ほとんどの人が「これから何が始まるの?」「どう関わっていけばいいの?」「何をしたら良いか全く分からない」という状態からスタートします。

1年で良い方向に向かうのは「元々、地域との連携ができていた」、「すでに学校と一緒に子どもたちのことを考え続けてきた」というケースしかありません。

ほとんどの学校では、早くて3年はかかると思ったほうが良いでしょう。(事例を見るとやはり5年以上が多いです)

私たちのコミュニティ・スクールのつくり方 – 特定非営利活動法人みらいずWork

ただし、方向性を改善せず、学校評議員のように報告・評価だけで何も活動を起こさない委員ばかりだといつまで経っても学校の負担が増えるだけです。

- 最初はコミュニティ・スクールを知る、委員同士が仲良くなることから始める

- すべてを一気に改善しようとしない。一つずつ課題を決めて、年間で一つ改善できたら大成功くらいに考える

- 協議会を報告・評価の場だけにしない

- 『連携』を目的にしない。何のために連携するのか『協議』する

活動しようとする意識になるまでには相当の時間がかかりますが、少しずつ行動し、改善し、結果を待つ覚悟と勇気と根気強さが必要になるでしょう。

コミュニティ・スクールのデメリットを払拭するには第三者によるコーディネーター役を地域に置く

それではまとめです。

コミュニティ・スクールは設置するだけでなく、設置したあとの運営が非常に難しく、専任で行えるくらい時間に余裕がある人が必要だったりします。

なぜかというと、地域と学校の意見を吸い出し、別の地域の取り組みを持ってこれるような幅広い知見を持った人が必要だからです。

だからこそ、地域外の第三者コーディネーター(別名:地域学校協働活動推進員)を起用するのも一つの手でしょう。

デメリットを理解し、このような問題を起こさないようにコミュニティ・スクールを運営していってみてください。

他にもコミュニティ・スクールの初歩的な内容への記事もあります。ぜひご覧ください。

その他、コミュニティ・スクールに関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。