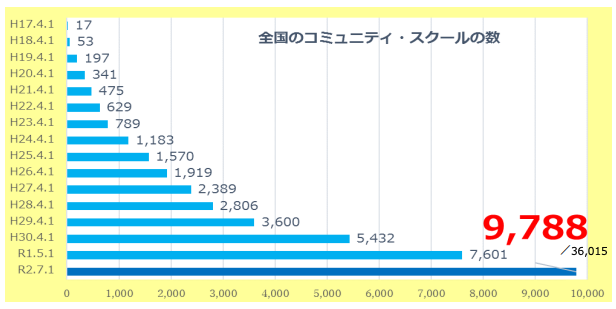

コミュニティ・スクールの設置状況は年々増加傾向にあり、今後の学校運営には欠かせない制度になってきています。

「一体どの県がコミュニティ・スクールが進んでいるの?」

「全体としてはどのくらいコミュニティ・スクールは導入されたんだろう?」

そんな声にお応えして、コミュニティ・スクールの設置状況を調査し、分かりやすく解説していきます。

コミュニティ・スクールの設置状況について

現在のコミュニティ・スクール設置数はこのような形になっています。

- コミュニティ・スクールとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に基づく学校運営協議会を置く学校を指し、法律に基づかない自治体独自の取組については除いている。

- 全国の公立学校とは、幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校のこと。

- 学校数の母数は今回調査において教育委員会から回答のあった学校数としている。

- 令和2年度の情報である

よく見なきゃいけない点としては回答数のあった学校ということです。

9,788 / 36,015

という数値がコミュニティ・スクール設置校のすべてではない…ということ。

そこで、アンケートの対象となった令和2年度の公立のみで、全国の学校がどのくらいあるのか調べてみたところ、ほとんどの学校がアンケートに回答しているようでした。

| 幼保連携型認定こども園 | 834 |

| 公立幼稚園 | 3251 |

| 公立小学校 | 19217 |

| 公立中学校 | 9291 |

| 中等教育学校 | 33 |

| 義務教育学校 | 121 |

| 高等学校 | 3537 |

| 高等学校(通信) | 78 |

| 合計 | 36362 |

コミュニティ・スクールは努力義務なので、強制的ではないですが思ったよりも設置されている印象です。

思ったよりもこういうアンケートには前向きに回答するんだなぁ。正直びっくりしました。

コミュニティ・スクール設置率について

全体では約27%

さきほどのアンケートを回答していない学校はコミュニティ・スクールをやっていない可能性が高いので、その数値で計算すると現在約27%ほどです。

ただし、あくまでも設置率が27%というだけで、稼働率ではありません。

設置しただけで、そのまま放置になってしまっている学校は少なくありません。

稼働しているのはだいたい全体の2割程度だと予想すると…コミュニティ・スクールが活性化している学校は約2,000校ほどでしょう。

全国…というくくりで見ると、とてつもなく少ないですよね。設置しただけだと教員の負担が増えるだけなので、いかにして稼働率を上げていくか?が今後の課題になると思います。

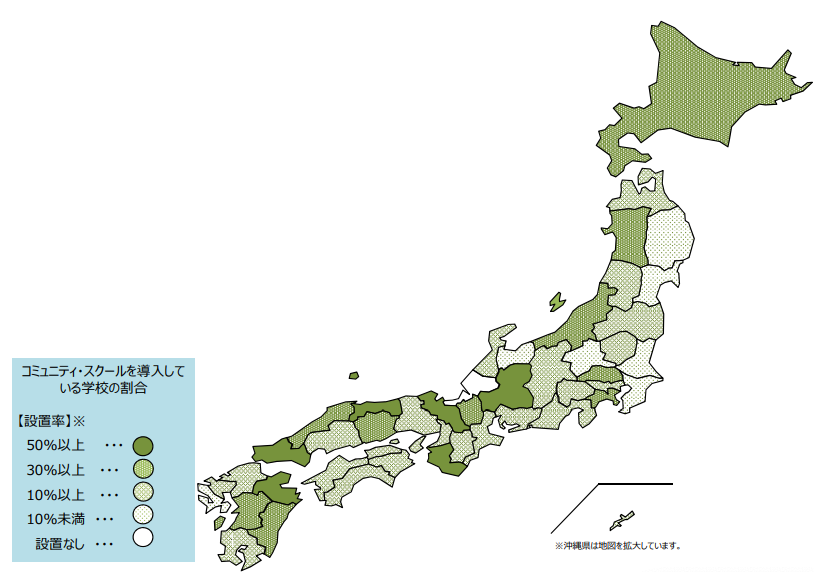

都道府県別の設置率

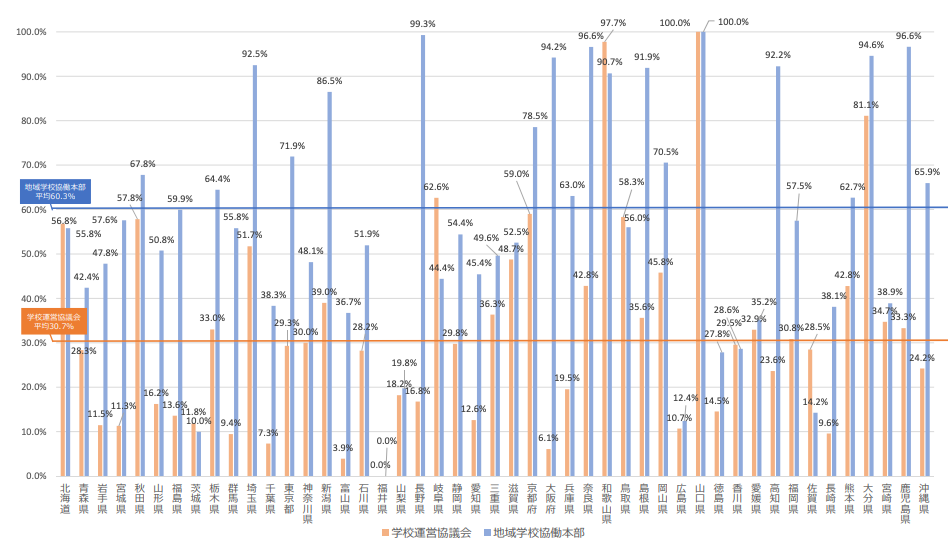

都道府県で見るとこのような図になります。

設置していないのは令和2年度の時点で福井県を除いてすべての県が導入できています。

しかし、そのほとんどが10以下〜15%程度です。

そのため、さきほどのコミュニティ・スクール設置率に大きく貢献しているのは特定の県である…というのを認識しておくと良いでしょう。

特に設置率が大きい県を表にまとめてみました。

| 山口県 | 100% |

| 和歌山県 | 96.6% |

| 大分県 | 81.1% |

| 岐阜県 | 62.6% |

| 京都府 | 59% |

令和3年になって、設置率が伸びている県もありますが、基本的にはランキングに変わりはありません。

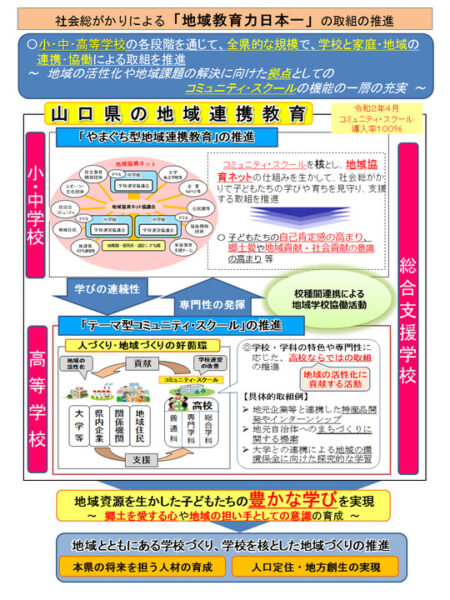

山口県の圧倒的な設置率…。地域学校協働本部も100%です。さすが地域と共に教育を作ると県が打ち出しているだけありますね!

コミュニティ・スクールの設置状況・設置率が良いところの特徴

なぜコミュニティ・スクールが特定の県だけが伸びているのか?

その特徴を捉えれば、なぜ設置がこれほどまでに進んでいるのか活用できると思って調べてみました!

県がコミュニティ・スクールを推進し、充実させている

一番大事だと思ったのは県や、教育委員会のコミュニティ・スクールにかける情熱が他の県と比べて相当高いということが挙げられるでしょう。

これは導入率100%の山口県のコミュニティ・スクールに関するページに掲載されていたものです。

コミュニティ・スクールの設置には教育委員会の協力を得なければ設置できません。

学校や、保護者がどれだけ情熱をかけようと教育委員会が首を縦に振らなければコミュニティ・スクールは始まらないのです。

そのため、県や、教育委員会が最初から前のめりな状態だと学校や、保護者もあとに続きやすいのでしょう。

県も地域や、学校が入りやすいようにCSマイスター(コミュニティ・スクール推進員)の活用も進めています。

- CSマイスターって何?(クリックで解説を開く)

中途半端にコミュニティ・スクールを設置するくらいなら一気に設置する!くらいのほうが改革は一気に進むのではないでしょうか?

コミュニティ・スクールと地域学校協働本部がセットで設置されている

コミュニティ・スクールは学校運営に携われるという制度です。

しかし、いくら解決して欲しい点を述べても学校にはその余力がありません。

そこで、大事になってくるのが地域学校協働本部です。

- 地域学校協働本部って?(クリックで解説を開く)

つまり自分たちで挙げた課題は地域住民で解決していく自助解決能力が高いと言えます。

コミュニティ・スクールだけだと文句を言うだけになりがち。課題を出したら、どう解決するのか?も自分たちで行っていくと、より良い教育、より良い地域が生み出されていきます。

それぞれの市区町村の課題を明確にし、目標を立てている

コミュニティ・スクールは設置するだけではダメ…。

では一体どうすると良いのか?というと、それぞれの市ごとに課題があるはずなのです。

その課題を明確にし、共有させ、どこから解決していくのか?という目標を立てています。

これが他の県との大きな違いでした。

どんな課題があり、どこに力を入れて解決するのか?それを学校も地域も教育委員会も把握している。まさに公民連携です。

地域の人たち自身の課題発見能力が高いと言えるでしょう。

コミュニティ・スクールを中途半端に設置するより一気に設置する

コミュニティ・スクールの設置状況・設置率を見てきましたが、ある県だけが突出していたのが驚きですね。

大事なことは中途半端に設置するよりも県をあげて設置をすると相乗効果を生み出す可能性がある…と思いました。

学校は周りの状況を見ながら進む性質(風習?)があります。

逆に言うと「周りはみんなやってるよ」という状況をつくりだしてしまえば、設置自体は意外と簡単に進むのではないか?と思います。

本当の問題は設置の後。

設置をしたらどう継続するか?手を取り合うか?も考えていきましょう。