- コミュニティ・スクールが目指している姿

- どうしてコミュニティ・スクールが注目されたのか?

- コミュニティ・スクールで相乗効果が期待できるもの

地域と学校が一緒になって取り組むことに携わった!

そういう立場になってはじめて見えてくる制度がコミュニティ・スクールでしょう。

コミュニティ・スクールは地域ぐるみで学校運営するという非常に大掛かりな地域学校連携・協働の仕組みです。

しかし、コミュニティ・スクールの意義・目的や、狙いを理解している方はあまりいません。

今回はコミュニティ・スクールの目的について詳しく話していこうと思います。

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の目的

コミュニティ・スクールの目的は大きく分けると『教員の働き方改革』、『子どもに合わせた学び』、そして『地方創生』の3つになります。

その3つの意味を含んだキーワードとして学校を核にした地域づくりと言われています。

教員の働き方改革

コミュニティ・スクールのメリットとして文科省から打ち出されているのが『教員の働き方改革』です。

学校の多忙化がメディアで露出するようになってきたので、「先生って忙しいんだな」と知っている方も多いでしょう。しかし、忙しいとは分かっていながらも簡単に変えることができません。

法律、校則、学習指導要領などのルール。加えて文科省、教育委員会、地域、企業、保護者、子ども…さまざまな人や組織が複雑に絡み合い、どのように変えれば良いのかが分からなくなっているのです。

地域によって最適な在り方は変わってくるので、一つ一つの要因を紐解いて、新しく結び直していくしかありません。

それを校長先生一人で行うのではなく、地域をよく知る地域住民や、当事者である子どもと保護者、学校で働く先生たち自身が加わり話し合いながら答えを作っていく。そのための場として用意されているのが学校運営協議会というわけです。

子ども一人ひとりに合わせた学びづくり

学校は出来上がってから150年ほどしか経っていません。それまでは地域や、親が育ててきました。学ぶ場所としては私塾や、寺子屋がありましたが、職業や身分によって教えられる内容が異なっているという課題があったのです。

そこで、文明開化とともに学校制度が設けられ、職業や、身分に関わりなく国民全員が教育を受けられるようになりました。

しかし、今、コロナの影響で生活リズムが崩れたり、学校に行く理由を見失ってしまった子がいます。そういう子は不登校になってしまっています。

今の公立の学校は基本的に『どこに行っても同じように授業が受けられる』がウリになっていて、みんな一緒です。このようなシステムだと不登校になった子に対する受け皿が少なく、個別の対応などもほとんどありません…というよりもできない状況です。

こうなると途方にくれているお母さんも多くなっているので、民間で学校を作っちゃおうって動きが活発化しています。これが『フリースクール』や、『オルタナティブスクール』というものですね。

これらの新しい学校は子ども一人ひとりの学びに着目し、打ち出すことによって子どもを集めています。そして、このような一人ずつ最適な学びがこれからの学校には必要だということで注目を集めています。

しかし、フリースクールなどは『学校とは認可されていない』ことが多く、費用が高すぎるのです。そのため、裕福な人や、熱心な人しかそもそも入れません。

そこで、誰もが通っている公立の学校そのものを今後はどのように運営していくか?が問い直されているのです。公立の学校でも個別最適な学びを実現するために、多くの地域の力を借りることになるでしょう。

地方創生

コミュニティ・スクールの最終目的は地方創生と言われています。

なぜ学校のことなのに地方創生の話に?と思う方も多いと思いますが、地域コミュニティに欠かせない施設として必ず学校が存在し、居心地の良い地域は学校と地域が協力して子どもたちを育てています。

そもそも子どもたちにより良い教育を提供するためのシステムとして地域が切望して作ったのが学校です。

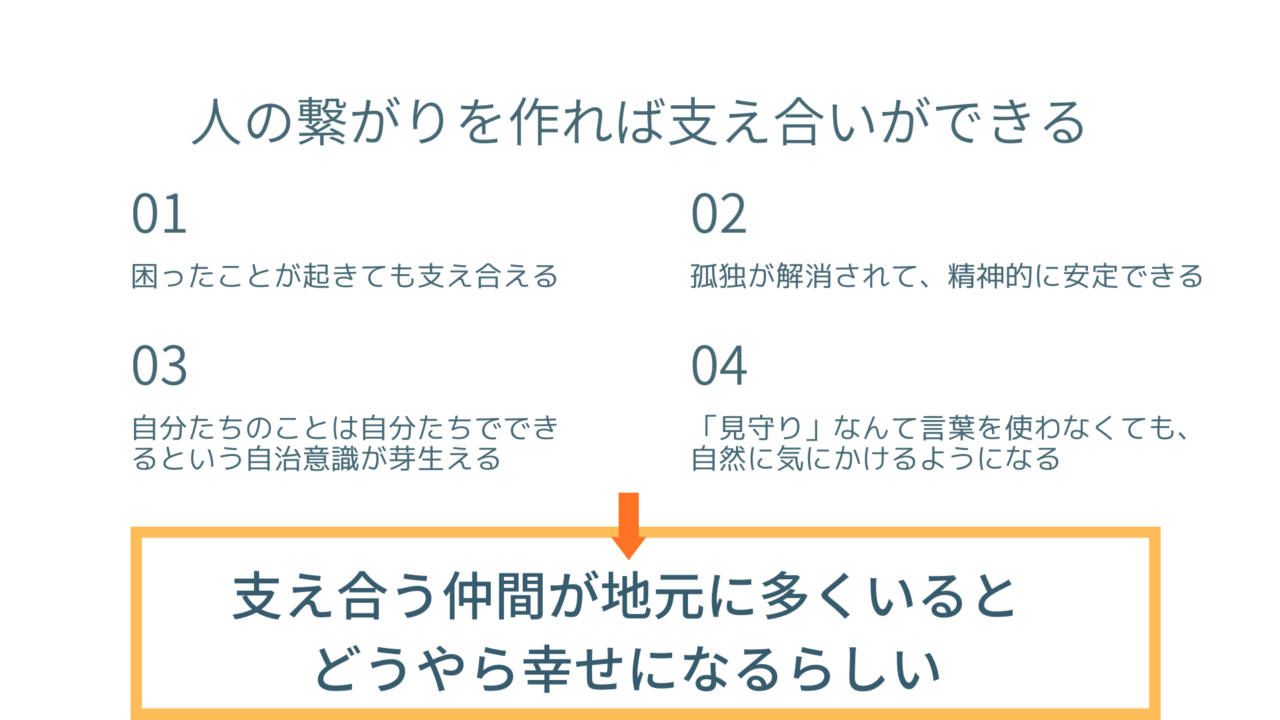

なぜ学校と地域が垣根なくともに子どもを育てることが良い地域になるのか?というと、人の繋がりが充実しているからです。人の繋がりが強固であればあるほど、以下のようなメリットが生まれます。

私たち人間は自分の子どもだけでなく、他人の子どもを見守り、育ててきたという種であり、それが人間の特性です。

「挨拶されると嬉しい」、「人の役に立てると嬉しい」、「友達と話すことが楽しい」のように、他者と積極的に関わり、他人をおもんばかること自体に「幸せだ」と感じる本能が備わっているのです。

誰もが通り、どんな世代でも関わることができる『学校』は多くの人の中心になり得る存在です。そこで多くの人が繋がることは地域活性化=人の幸せを生み出せるでしょう。

これが学校を核にした『地域づくり』という言葉の意味です。

コミュニティ・スクールの意義は町自体をキャンパスにすること

誰もが『教育』に関わる必要がある

コミュニティ・スクールは学校の運営に地域が関わっていく仕組みのことです。

このようにしなければいけない理由は多くの人が『教育をするのは学校』というイメージに変わってしまっているためです。

- ◯◯教育は大事だから学校でやる必要がある

- 学校で躾をしてほしい

- 道で子どもたちが横一列で歩いていた。注意してほしい

- 公園の使い方のマナーが悪い。注意してほしい

など

『子ども』や、『教育』というワードが出るとすぐ学校に押し付けようとしてしまう文化になってしまって、地域・保護者に自分たちで何かをしよう!という主体性がなくなってきてしまっています。

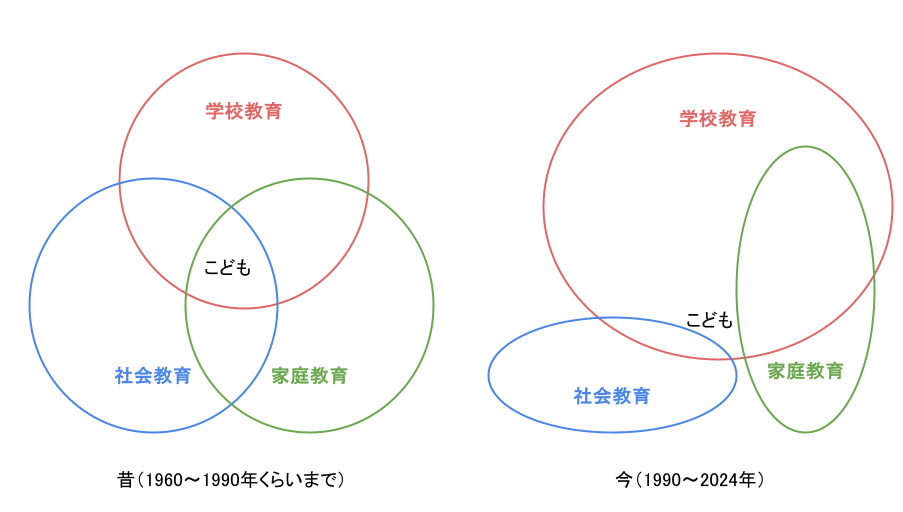

もちろん、このようになってしまう背景もあるのですが、本来、教育は学校でも地域でも家庭でも行われるもので、それぞれが補い合うことで子どもが育ってきていたのです。

このバランスが崩れた現代では、学校の多忙化が叫ばれるのは当たり前です。

だからこそ、地域と学校って分かれているのを共通の教育目的、教育目標を作って、地域ぐるみで子供たちを育てていこうじゃないか!って取り組みなのです。

学校はコミュニティ。地域全体が学校っていう、よく聞く「町はキャンパスだ」ってやつですね。

こうすることで、新しい知識や、経験は学校でしか得られないと思っている枠を取っ払うことができます。

これはスクールコミュニティとも言われます。コミュニティ・スクールと同じような言葉ですが、意味が全然違うので気をつけてください。

地域全体で行う生涯学習の実現

この考え方は文部科学省の中央教育審議会による新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進対策についてというページがあります。

そこで平成27年12月21日に答申が公表されていて、そこで「コミュニティ・スクールをもっと力入れていくべきじゃないか」っていう話合いがなされています。

掲載されている文をそのまま引用しますと…

全体を流れている理念は未来を作り出す子供たちの成長のために学校のみならず地域住民や、保護者等も含め、国民一人一人が 教育の当事者となり、社会総がかりでの教育の実現を図るということであり、そのことを通じ、新たな地域社会を作り出し、生涯学習社会の実現を果たしていくということである。

出典:新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について(答申) 4ページ目

引用文はとても難しく書かれているんですが、分かりやすい言葉にすると

「学校だけが学ぶ場じゃないですよね。地域社会で学ぶ場を作り出して、学校だけで学ぶというよりも、一生涯学べる社会の実現を『学校・地域・家庭』みんなで目指して行こうね」

っていうのがコミュニティ・スクールの目的となります。

そのためには学校だけが頑張るんじゃなくて、地域も保護者も頑張りましょう。しかも、繋がるだけではなく一緒になって頑張りましょうっていうことになります。

コミュニティ・スクールを正しく運用すると得られるメリット

コミュニティ・スクールを設置してうまく運営できると、関連して効果が期待できるものがあります。

あくまでもすべての項目は可能性であるという点を考慮しながらご覧ください。

うまく運用できれば学校、地域、それぞれに大きなメリットがあります。詳しくはコミュニティ・スクールのメリットをお読みください。

ただし、しっかり活用しようとしなければ負担を増やすだけの制度になってしまいます。こちらはコミュニティ・スクールのデメリットをご覧ください。

コミュニティ・スクールの目的の達成には長い時間がかかる

それではまとめです。

- コミュニティ・スクールは学校を核にした地域の醸成が狙い

- 教育の本来の形(学校・地域・家庭の3者による教育)に近づけるため

- 個別最適化が進む効果が期待できる

- たくさんの大人と触れ合う機会が増えることが期待できる

- 地域活性化に繋がる期待ができる

コミュニティ・スクールは設置してすぐ成果が出るわけがありません。

成果は今、教えている子どもたちが20歳になってからやっと芽が出る、いや、もっと長くなるかもしれないもの。子どもが一気に20歳になりなさいっていうのは無理なことだからです。

そのくらいとてつもなく長い投資なので、あまり効果は感じられないかもしれないし、答えが見えなくて暗中模索みたいなものの状態のまま突っ走るしかないって状態が多くなると思います。

でも、必ず連携・協働という、この2つのキーワードはこれからの時代に絶対に必要になります。

「コミュニティ・スクール、まだやってない。」

「地域学校連携やってない。」

「自分たちの地域の魅力なんて考えたこともない」

なんていうのがないようにしていきたい。

今こそ立ち上がるべき時だと思うので、まだやってないよって方はぜひ考えてみてくださいね。

他にもコミュニティ・スクールの初歩的な内容への記事もあります。ぜひご覧ください。

その他、コミュニティ・スクールに関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。