- コミュニティ・スクールにどんなメリットがあるか知りたい人

- 負担が増えるだけじゃないの?って思っている先生

- 学校運営協議会委員になったばかりの人

地域とともにある学校づくりというキーワードからコミュニティ・スクールは学校だけに良いことだと思われがちです。

「実際始まったらどんな良いことがあるの?」

「学校だけが良いって仕組みなんじゃないの?」

「先生は負担が増えるだけって聞いたよ」

そんな意見もチラホラ聞きます。

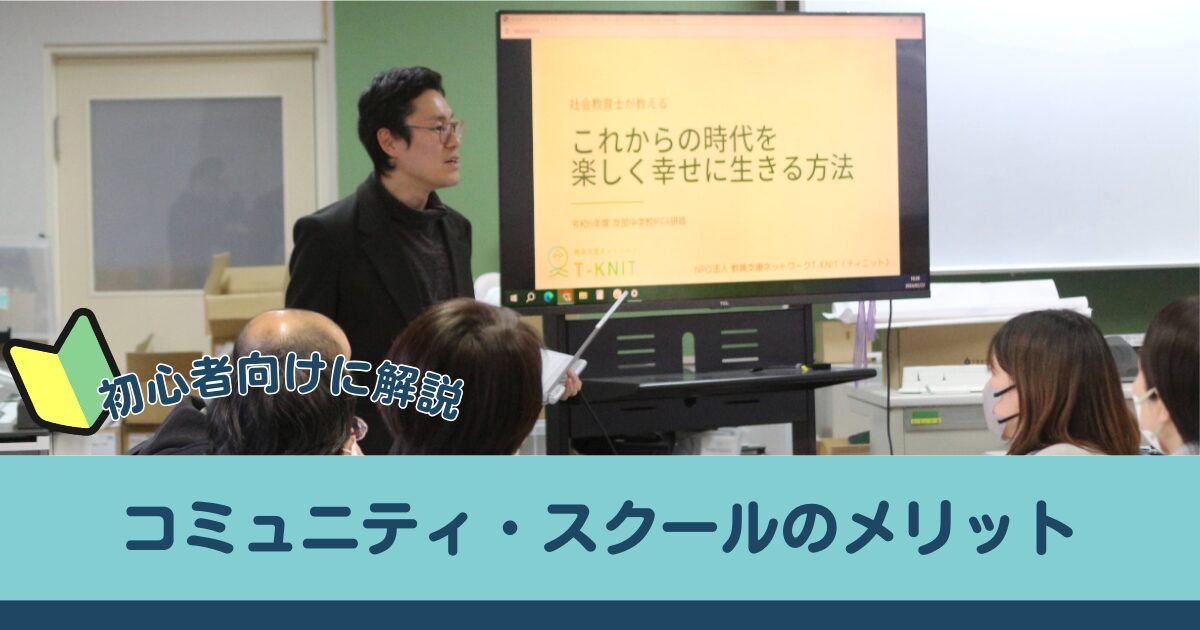

そこで、学校運営協議会委員や、地域学校協働活動推進員などさまざまな立場を経験してきて分かったメリットを地域・学校それぞれに分けて徹底的に解説します。

\本文の内容を音声で聞きたい方はこちら/

\動画でも分かりやすくまとめていただきました/

コミュニティ・スクールとは

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは文部科学省が2004年に作った制度。簡単に言うと『地域とともにある学校づくり』を推進する仕組みです。

地域の代表や、専門家が年に数回集まり、より良い学校運営や、地域の将来について議論(熟議)を行い、学校運営の承認を行う制度を学校運営協議会。

決まった方針を地域のみんなで連携しながら達成していくための地域コミュニティを地域学校協働本部と言います。

コミュニティ・スクールを導入するメリット(地域側)

それではここからはコミュニティ・スクールを導入すると、どんなメリットが起こるのかを解説します。

地域と学校、それぞれのメリットをしっかり解説していきます。

地域の困りごとや、課題に対してしっかり把握・対応してもらえる

コミュニティ・スクールを導入することで地域が受けるメリットの一つに、地域の困りごとや、課題に対してしっかり把握・対応してもらえるということがあります。

地域側の課題ではあるものの、学校の協力が不可欠という場合があります。

例えば、通学時に横一列に歩いて登校していたり、通学路の危険箇所についての対策、貧困家庭への支援などです。

今までは情報提供や、クレームを入れるしかなかったこのような課題も、学校と共に話し合って解決を図れる機会が増えるでしょう。

学校運営に対して地域の代表として意見を述べ、地域の課題を共に考えられるのは大きなメリットでしょう。

将来を見据えた大きな課題解決や、予算の確保などの可能性がある

コミュニティ・スクールを導入することによって地域が受けるメリットとして、地域の将来の課題を見据えた大きな課題解決につながることです。

地域と共にある学校づくりを推進するコミュニティ・スクールですが、地域の課題はその場所によって大きく異なります。例えば、地域のお祭りの存続、後継者不足などの地域の担い手不足や、過疎化、地域コミュニケーションの希薄化などです。

そうした時に将来がある子どもたちへの育成に関して学校や、教育委員会に地域代表として意見を述べられるのは大きな強みです。

僕のコミュニティ・スクールの会合の際には教育委員会 学務課の職員も3名程度参加しています。会合の中で予算の話になることもありました。

意見をすると無視をできず、断る場合は説明責任を求めることができる

地域としてコミュニティ・スクールを設置するメリットとして大きいのは発言に拘束力がある点でしょう。

今まで、PTAや、保護者として意見をすると受け取ってはもらえるものの、その意見に対する回答がない場合がほとんどでした。

しかし、学校運営協議会で議題に上がったことには責任が伴うため、意見を無視することはできず、断る場合は説明責任を果たさなければなりません。発言力としては学校評議員よりも上なのです。

そのような点では地域が学校に参画する制度の中では一番意見が通りやすいと言えるでしょう。

特色ある学校にするために教職員の任用にもこだわれる

地域がコミュニティ・スクールを導入するメリットとして、教職員の任用・人事にも意見を述べられるという点があるでしょう。

今後、学校の授業では、より高い専門性を求められる時代が来ると思います。それは価値観が多様化し、答えを掴みにくい世の中になったからです。

このように特色ある学校づくりが叫ばれていたり、急速にコミュニティ・スクールが広がっていたりするので、学校の事情や、目的に合わせて「このような先生が必要だ!」と言えるのです。

例えば

- 「ベテラン層ばかりで入れ替わりの時期が不安です。そのために若い教職員がもっと必要ではないでしょうか?」

- 「始まったばかりのコミュニティ・スクールで、形ができる前にコミュニティ・スクール担当の先生が異動されてしまうと、1からやり直しになってしまいます。異動は次年度にできませんか?」

- 「学校では見えない力を重視するために国語や、道徳に力を入れます!」

など、今後の学校に必要なことであれば、学校や、教育委員会の任用に対する意見を述べることが可能です。

この教職員の任用に関して「地域がこの人を辞めさせてほしい」と言える権利だ!」と誤解が広がっていて、あえてこの部分を外している規約もあるようです。

しかし、この教職員の任用は「辞めさせたい」、「異動させてほしい」という個人的な理由からではできません。さらに、あくまでも意見であり、必ず採用されるわけではありません。

実際には「この人に残ってもらわないとこの先進まない!」、「やっと理解が進んできたところなのに振り出しに戻ってしまう」など現場の状況があります。この規約を外してしまうと、これらを無視した人事になってしまう可能性があるため、外す場合はよく理解した上で決定してください。

教職員の任用は簡単に決まる部分ではなく、学校の目的や、ビジョンが明確に決まらないと進まない部分です。最初から任用に入るとクレームや、学校批判に繋がり兼ねないので注意してください。

地域全体の交流や、協力意識が深まる可能性がある

地域がコミュニティ・スクールを導入するメリットとして、地域全体の交流の場や、協力意識が深まり、住みやすい雰囲気が作られる可能性があります。

そもそも、コミュニティ・スクールは地域が学校の運営にも参画する仕組み。一緒に取り組むとどんな良いことが起こるかはコミュニティ・スクールの意義と目的に書いてありますが、地域側との協力体制が築かれることだなと思います。

ここはコミュニティ・スクールだけの効果とは言えませんが、コミュニティ・スクールを通して何かのイベントごとや、行事、取り組みは確実に増加します。

そこに参加する人たちはコミュニティ・スクールのことを全く知らない人もいるでしょう。そんな機会を通じて、地域の輪が広がり、協力してくれる人や、意識を変わっていく人もいると思います。

子供たちが自分たちの住む地域を好きになってくれる

地域がコミュニティ・スクールを導入するメリットとして最も大事にしなければいけないのは、子供たちが自分たちの住む地域を好きになることでしょう。

コミュニティ・スクールがうまく進むと地域の人たちとの接点が増え、子どもたちが地域の大人と知り合いになっていきます。この繋がりづくりこそがコミュニティ・スクールのビジョンであり、『学校を核にした地域づくり』に繋がっていくものです。

学校でさまざまな大人が関わり、出会い・触れ合うことは、子どもの生き方にも良い影響を与え、教員の負担軽減にも繋がり、困った時に支え合う地域に変わっていくのです。

大人になってから地域の歴史に触れたり、地域の魅力に気付いたりということが多かったので、そういう地域の魅力は子供のうちから知っておくと良いなと感じています。

どんな地域に行っても自立して生きられる人材にすることや、遠く離れても故郷を思い出してくれるというのは、重要な地域力です。

挨拶がしあえる、防犯性が高いまちづくりに繋がる

コミュニティ・スクールとしてしっかり機能してくると、地域学校協働本部という地域ボランティアの取りまとめ役が出てきます。

そうすると、学校には地域の人たちが日常的に出入りするようになり、子どもたちと顔見知りになり、挨拶が自然と交わされるようになります。

この挨拶による効果は凄まじく、「近所の赤い屋根のおじさん」と覚えていたり、「知らない人が来たら分かる」というのです。誰もがそんな状態だったとしたら、とてつもなく防犯性の高い町になるでしょう。

「子どもたちが挨拶をしてくれない」という意見がたまに上がりますが、それは関係性が希薄になったからです。

顔見知りや、仲良くなっている人に対しては声をかけたくなるのは人間の本能です。

挨拶をさせるのではなく、「つい」してしまうという状態を如何に作るかがポイントなのです。

コミュニティ・スクールを導入するメリット(学校)

では、逆に学校がコミュニティ・スクールを導入するメリットについても紹介していきます。

学校の課題や、現状を理解してもらえる

学校がコミュニティ・スクールを導入するメリットとしては、学校の課題や、現状を地域に理解してもらえるということです。

モンスターペアレントと呼ばれる保護者がなぜ生まれるのか?というのはいろいろ見てきましたが、その方が学校の課題や、現状を理解していないというのが大きいです。

そういう点では、学校の現状を知ってもらう機会が増えたり、教職員と地域が交流する場ができるのはお互いの相互理解につながり、大きなメリットとなるでしょう。

モンスターペアレントと呼ばれる人たちは、自分の子供のためを考えての発言が多いです。しかし、自分の子供だけしか見えなくなってしまうと、周りの迷惑につながっていく可能性が高くなります。

また、このような方の対応を必ずしも学校の先生のみで解決する必要はなく、地域から参画した学校運営協議会委員が話を聞いたら、解決の糸口が見つかったというケースもあります。

学校運営に対してより良い案や、策を一緒に考えてもらえる

学校がコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を設置するメリットとしては、学校運営に対して新しい視点を加えた、より良い案を一緒に考えてもらえるという点です。

「学校としては変わらないのが一番」を信条としている学校も多いと思いますが、変わらないのはリスクでもあります。大切にしたいものは残し、改善できるものは何かしら改善を加えていきたいところです。

そこで、地域という新しい視点を加えることで今まで不可能だと思っていたことも取り組みをスタートできるのです。

地域には独立開業をして0から事業を立ち上げてきた人、自治会という組織を率いてきた人がいます。

どれも学校では知識が薄い分野なので、今までにはない考え方を混ぜ、より良い学校運営に繋がる可能性があります。

学校は、さまざまな人が異動する場所です。そして、異動の前には『その人が活動した跡』が残ります。(行事のやり方や、資料などのこと)

しかし、以前から積み重ねてきたものは

「”何かしらの理由”があって残っているだろう」

「自分の代で終わらせるわけにはいかない」

と考えている先生も多く、なぜ残っているのか分からないまま続けている行事もたくさんあり、変に責任を取りたくないので、「変えることはリスク」と思ってしまっている節があります。

もしかしたらできないのではなく、知らないだけなのかもしれません。

教職員以外の人脈が増え、人手不足が軽減・解消できる可能性がある

学校がコミュニティ・スクールを導入するメリットとしては、学校の人手不足の解消に繋がることです。

これは教職員以外の人材が増えたり、ボランティア活動が活性化からです。今の先生たちは教職員の成り手が減り、すでに学校の先生であっても病んでしまったり、別のやりたいことを見つけたりして辞めてしまう方が増えています。

しかし、コミュニティ・スクールで地域が活性化してくると、行事では地域が主体的に参画してくれる傾向があったり、地域の人と話したり、支えてくれたりする場が増えたりして、単純に学校を支えてくれる人が広がっていきます。

僕のようなコミュニティ・スクールのコーディネーターがいると、地域内外から人を学校に連れてくる機会が増えます。これらの機会で先生方はたくさんの人と知り合う機会が増えるでしょう。

地域の将来を見据えた学校運営を行える

今までの学校運営は地域の将来や、課題を把握せず、文部科学大臣が制定する学習指導要領に沿った学校運営ばかりでした。

これは教育の『今』しか見ていない教育で、全国どこに行っても一律の教育ができるのは良いですが、特色が生まれにくくなります。

さらに地域側も学校に言えない、教育ができない時代が続いたことで「教育は学校に任せるしかない」という気運が見られます。

子供たちが将来、地域に住むということを考えれば、大事なのは地域の課題や将来を考えた『これから』の教育をみんなですることが大切です。

その地域の将来を見据えたこれからの教育を行うために学校運営協議会で話し合うことは今までにないメリットになるでしょう。

子どもたちの社会力が増す

コミュニティ・スクールが活性化すると大なり小なり、地域とともに活動することになります。それは学校の先生以外の大人たちとの触れ合いであり、多様化した現代において、非常に大切なことです。

また、子どもたち自身がどんな学校にしたいのか?を考えたり、学校運営に関わることで、自分も社会の役に立つ機会が増えていくでしょう。

これは子どもたちの肯定感や、自律心を養い、社会力が大きく向上することに繋がるのです。

教える以外の選択肢が増える

教える以外の選択肢が増えるのも大きなメリットです。

2020年の学習指導要領からは、一人ひとり個別最適化しようって形になり、かなり自由なスタイルになっています。しかし、先生は今までティーチングを主としてきたため、教えるには長けていますが、なかなか話しを聞くということは慣れていない方が多いです。

また、現在はまだ先生が一人で教えることが主流なため、一斉に教える以外の選択肢を持てないということもあります。

そこで、やっぱり大事なのはマンパワー。地域の人たちと一緒に授業をしたり、行事をしようとすることが増えてきています。

一人ひとりの子どもをたくさんの人で見れば勝手に育ちます。なので、見守りの目や、その子自身にどうしたの?って話を聞くだけでも未来が豊かに変わる可能性があるわけです。

何か教えるっていうよりは信じて側にいて、必要な時に勇気を与えられる。みんなで子どもたちを見守る、多様な生き方を見せられるという点がコミュニティ・スクールのメリットとなるでしょう。

まとめ:うまく回れば学校と地域の双方にとって大きなメリットがある制度

それではまとめです。

- 地域の困りごとや、課題を共有できる

- 将来を見据えた教育が行える

- 地域の声を無下にすることはできない

- 特色ある学校づくりに役立つ

- 学校を核にして地域の交流が生まれる

- 子どもが自分の住む地域を好きになる

- 地域の防犯性が高まる

- 学校の困りごとを地域に伝えられる

- 学校運営を一人で悩まなくて良くなる

- 人手不足を解消できる可能性がある

- 学校支援ボランティアが活発化する

- これからを見据えた学校教育を目指せる

- 子どもの社会力が増す

- 主体的な子どもが育ちやすくなる

ここであげたメリットはコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を設置すればこうなるわけではなく、その地域の資源を活かし、目的とビジョンを共有し、しっかりと運営しようと努力・継続した先にあるものです。

そのためには主体的に活動するコーディネーター役になる人を立てるのがものすごく大切だと感じています。

素晴らしいと言われるコミュニティ・スクールには一朝一夕ではなりませんが、これからの多様化していく社会に対応するためにやっておいたほうが良い制度ではあると思います。

ぜひ、頑張ってみてください。

他にもコミュニティ・スクールの初歩的な内容への記事もあります。ぜひご覧ください。

その他、コミュニティ・スクールに関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。