- コミュニティ・スクールが始まったばかりの人

- 地域学校協働本部を設置するか迷っている人

- 地域学校協働が分からない人

コミュニティ・スクールに関わると必ず出てくる言葉に、地域学校協働活動というものがあります。

では、地域学校協働活動というものが一体何を表しているのか分かりますか?

今回は地域学校協働ということについて深堀りし、その先にある地域学校協働本部についても解説をしていきたいと思います。

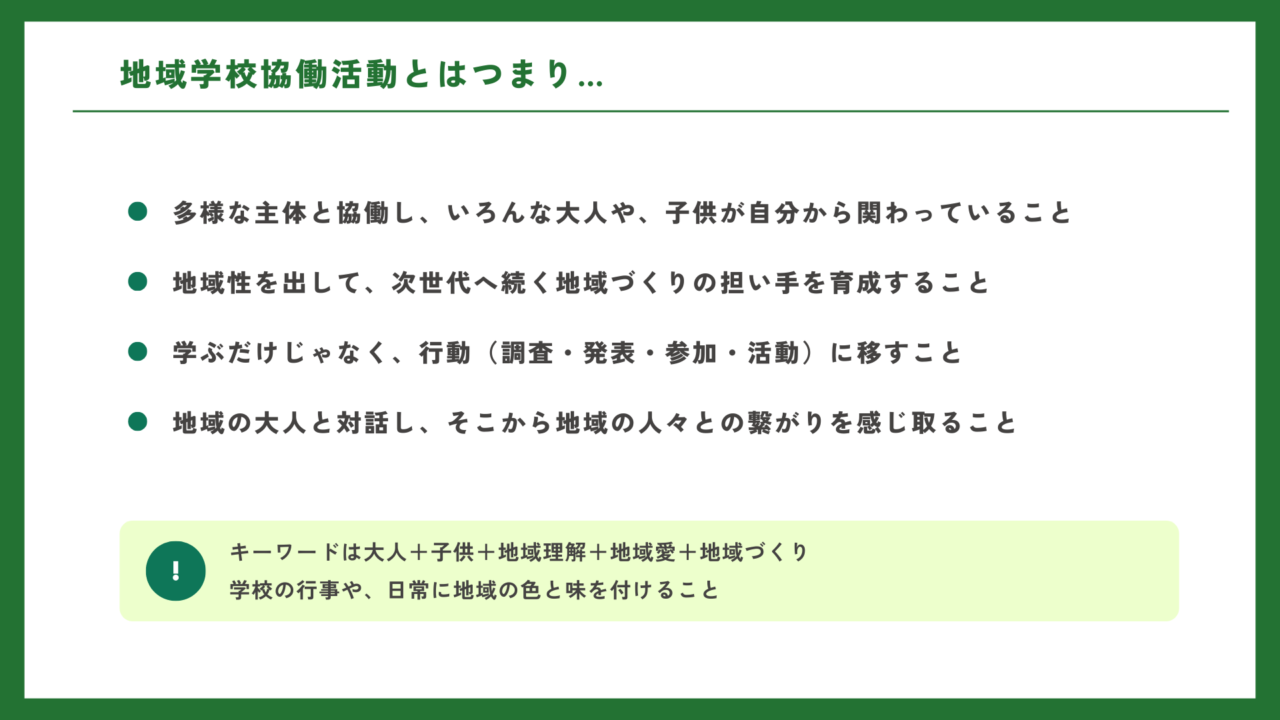

地域学校協働活動とは?

簡単に言うと子どもたちを育てることを地域と学校が一緒に行うこと

地域学校協働活動とは、地域と学校が一緒に子どもたちのために活動をすることです。

「地域学校協働活動」とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動です。

地域学校協働活動 – 文部科学省

子供の成長を軸として、地域と学校がパートナーとして連携・協働し、意見を出し合い学び合う中で、地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、地域住民のつながりを深め、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校を核とした地域づくり」を推進し、地域の創生につながっていくことが期待されます。例えば、子供たちが地域に出て行って郷土学習を行ったり、地域住民と共に地域課題を解決したり、地域の行事に参画して共に地域づくりに関わるといった活動が挙げられます。

文部科学省のページを見ると、とても難しく書いてありますが、本質的なところは地域づくりにあり、それを「地域や、子供と一緒にやりましょう」ということでもあるのです。

学校は教育を学校だけで考えがちですが、「地域と一緒にやっていきなさい」というメッセージも含まれていると解釈できます。

なぜ地域学校協働活動が必要なのか?

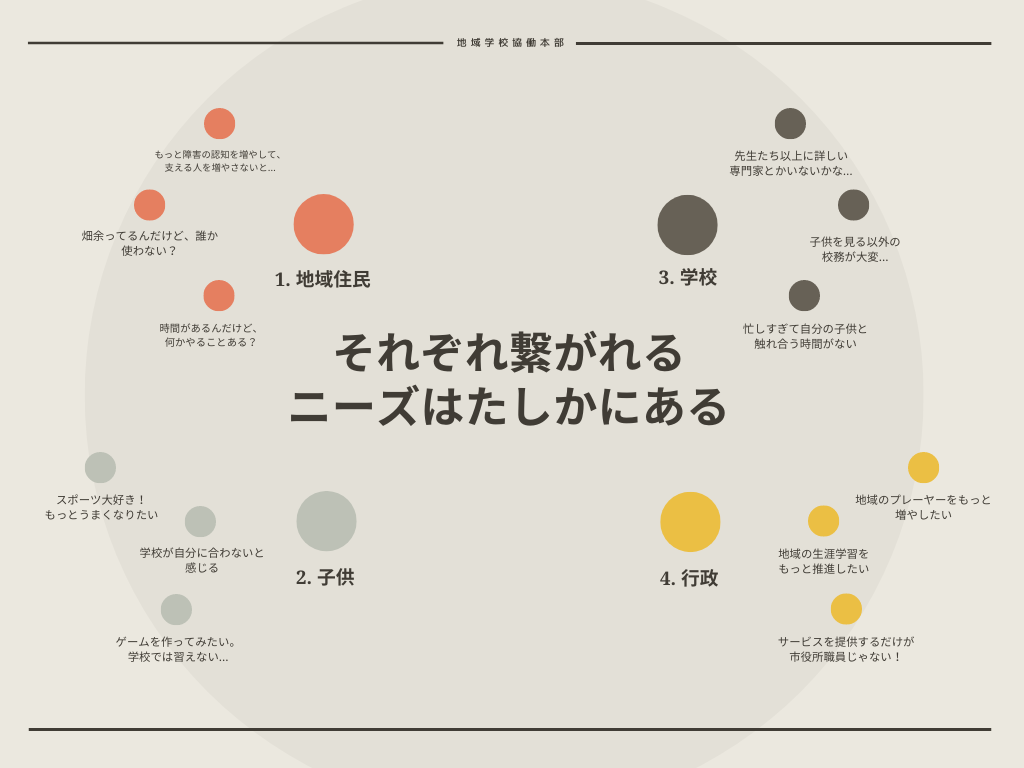

なぜ地域と学校が協力して活動することが大事なのかというと、地域に住まうそれぞれの要素の関わりが切れてしまうと、私たち人間(大人も子供も)の成長が止まってしまうからです。

地域と学校を取り巻く、いろんな人たちが連携(もしくは一緒に何かをする)ということで、地域自体を良くしたり、そこに住まう人たち(大人も子供も)により良い学びを提供することが非常に大切になります。

つまりは、地域づくりを起点とした学びが、今後、地域が存続していくためには必要という考え方が大元にあるのです。

そして、その学びを通じることによって、地域の活性化や、新しい地域の価値の創出に繋がっていくことが、 とても大事なポイントとなります。

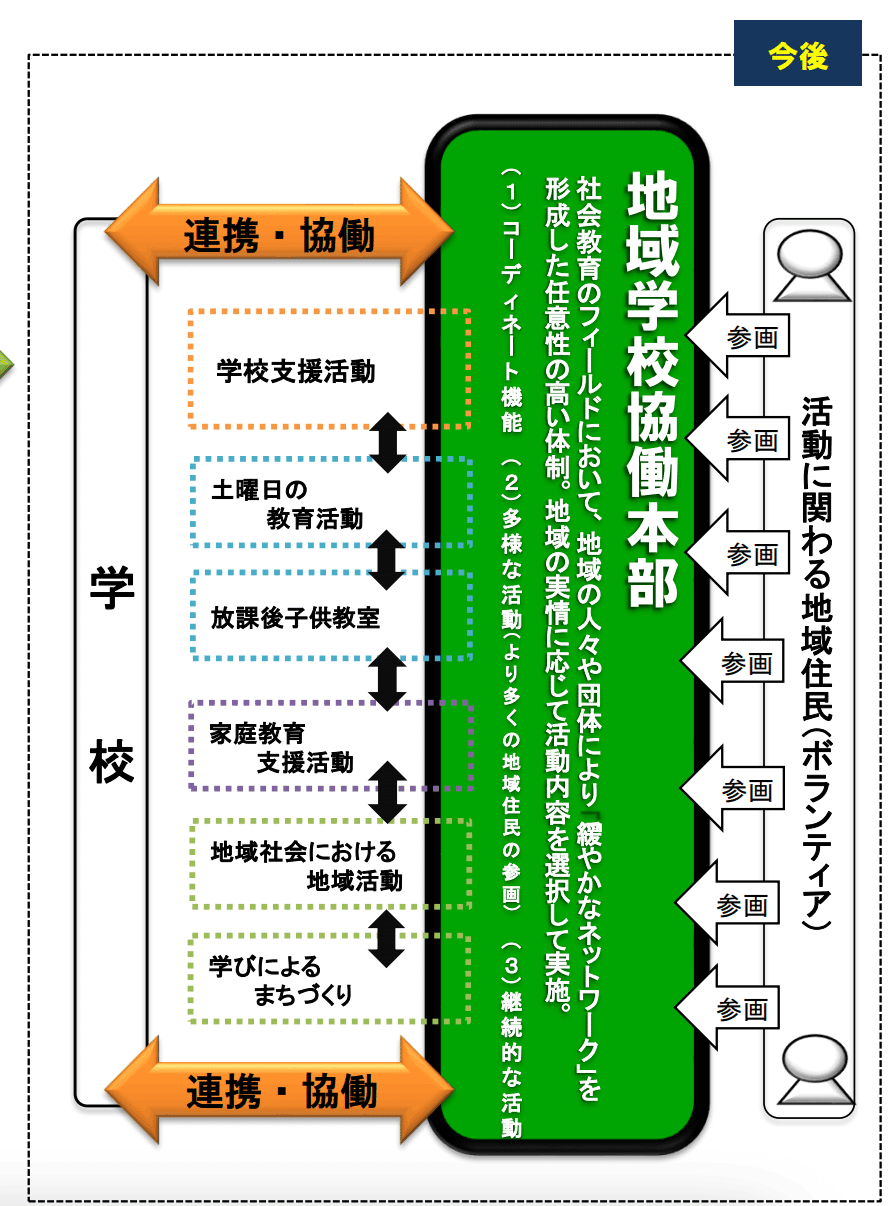

地域学校協働本部とは?

地域学校協働本部は共に学びを作る関係、地域ネットワークの最適化を行う役目として、平成27年の中央教育審議会にて提言された地域活性の中心地です。

地域学校協働本部とは、多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制として、平成27年の中央教育審議会の答申で提言されたものです。

連携の体制は様々な形態があり得るため、地域学校協働本部について法律上の規定はありませんが、改正後の社会教育法の第5条及び第6条の規定では、教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供するに当たって、地域住民等と学校の連携協力体制の整備が求められており、地域学校協働本部の整備のための支援もその取組の一つです。地域学校協働本部の整備にあたっては、地域と学校のパートナーシップに基づく双方向の「連携・協働」を推進し、「総合化・ネットワーク化」へと発展させていくことを前提とした上で、

1.コーディネート機能

地域学校協働活動 – 文部科学省

2.多様な活動(より多くの地域住民等の参画による多様な地域学校協働活動の実施)

3.継続的な活動(地域学校協働活動の継続的・安定的実施)

の3要素を必須とすることが重要です。

地域にはさまざまな団体や、組織、企業または個人がいますが、それぞれ別々の目的に向かって活動しており、バラバラです。

このようにバラバラだと、本当は協力できるのに繋がれなかったり、相談した人がタライ回しに会うということにもなりかねません。

そこで、『地域活性化』×『教育』という要素で地域の資源を繋ぎ、集まれるプラットフォームとしての構想が地域学校協働本部ということになります。

この組織をしっかり機能させることができれば、地域の活性化を図りつつ、子供たちの学びの向上を狙うことができます。

地域学校協働本部が生まれた背景

では、地域学校協働本部がどうして必要なのか?について深く迫っていきましょう。

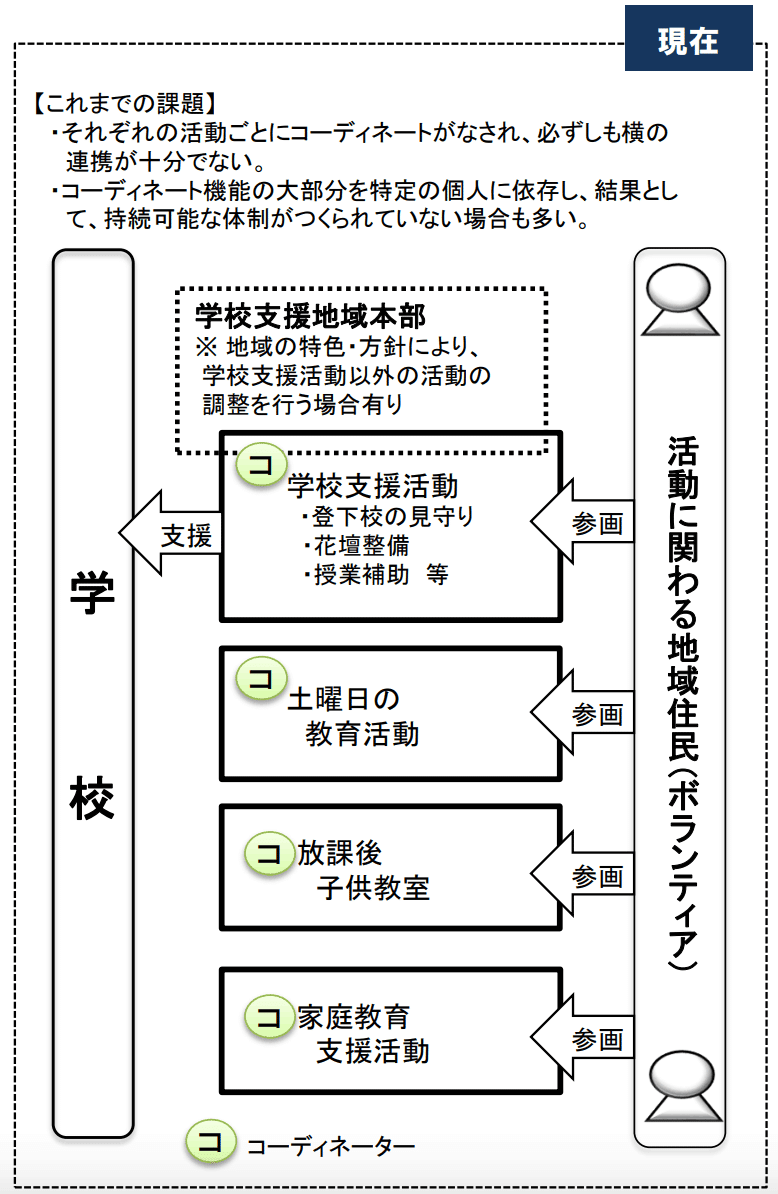

地域と学校の溝をなくす必要がある

地域と学校の立場が対等になってきたことが背景にあります。

今まで、地域(社会教育)と学校(学校教育)は水と油のような関係で相容れることはなく、相容れたとしてもトップダウンのような形で学校教育のやり方に従ってもらう形で混ざっていました。

学校支援ボランティアのように、登下校の見守りを行ったり、花壇の手入れをしたり、授業に入ってもらったり、印刷の手助けをしたりなどをやっていました。

学校が行っている行事を先生たちがマネージャーになり、「手伝ってください」「やってください」と言われて行っていたもので、それ以外のことを考えたり、実行したりする場はほとんどありませんでした。

ですが、子供の学びを中心に考えた時、学校や、地域などは関係なく、いろんな体験から学びの瞬間は作っていくことができる。

つまり、地域と学校で分かれていることや、大人から一方的に教えられることもは今の時代に合っていない。

地域の中の学校として、共に子供の学びを作っていく関係になる必要があるのです。

地域側で「新しく学校を創ろう!」というのはまさに、地域側も子供の学びを大切にしている証。それをコミュニティ・スクールを使って、既存の学校を新しくアップデートすることで日本の教育を変えるという方法もあるということです。

資源があるのに活かせない

地域には地域のシニア・成人・子どもなどの多様な年齢、学生、保護者、PTA、民間企業、団体・機関…いろんな人や、組織がいて地域は出来上がっています。

登下校の見守り、放課後子ども教室、花壇の手入れ…。

このような活動を行う団体は別々だったので、それらがバラバラに動いていることで、同じ地域なのに横の繋がりがなく、地域資源があるのに子供たちの学びに活かせないということが課題になっていました。

この状態だと、せっかくやっている活動をもったいなく感じるし、少子化もあって継続が難しくなる…ということで先細りを見せていました。

だからこそ、それぞれの地域住民や団体が参画をするネットワークを形成することによって、まとめ役を作り、より活性化・最適化させようという目的として作られたのが地域学校協働本部です。

多様な学びに対応する必要がある

今まで学校は校長の決めた方針や、カリキュラムに従って授業を行ってきました。しかし、今は答えが見えない時代に突入していて、それだけで生きていける世の中になっていません。

もっと多様な生き方や、考え方に触れ、自身で考えていく必要があるのです。

つまり、学校の先生だけではなく、多くの地域の人たちが関わって子どもたちの学びを促進していく必要があるのですが、学校の先生はそこまで地域の人たちとの密接な関わりはありません。

町探検で少し地域の人と触れる、キャリア教育で地域で活躍している人を呼ぶ…だけではなく、日常からもっとたくさんの大人と触れ合っていくことが大切になるのです。

地域学校協働本部は、そういう多様な大人との出会いを生み出すプラットフォームとしても大いに機能することでしょう。

地域学校協働本部のメリットについて

では、地域学校協働本部があると生み出されるメリットについて解説していきます。

人材バンクとしての活用

地域学校協働本部は人材・資源を取りまとめる人材バンクとしての機能があるでしょう。地域はさきほども言ったとおり、いろいろな方がいます。この人材と教育が深く繋がるということが、今までは難しいままでした。

しかし、地域学校協働本部のように地域コミュニティができあがると、いろんな地域の人や、会社が繋がっていきます。

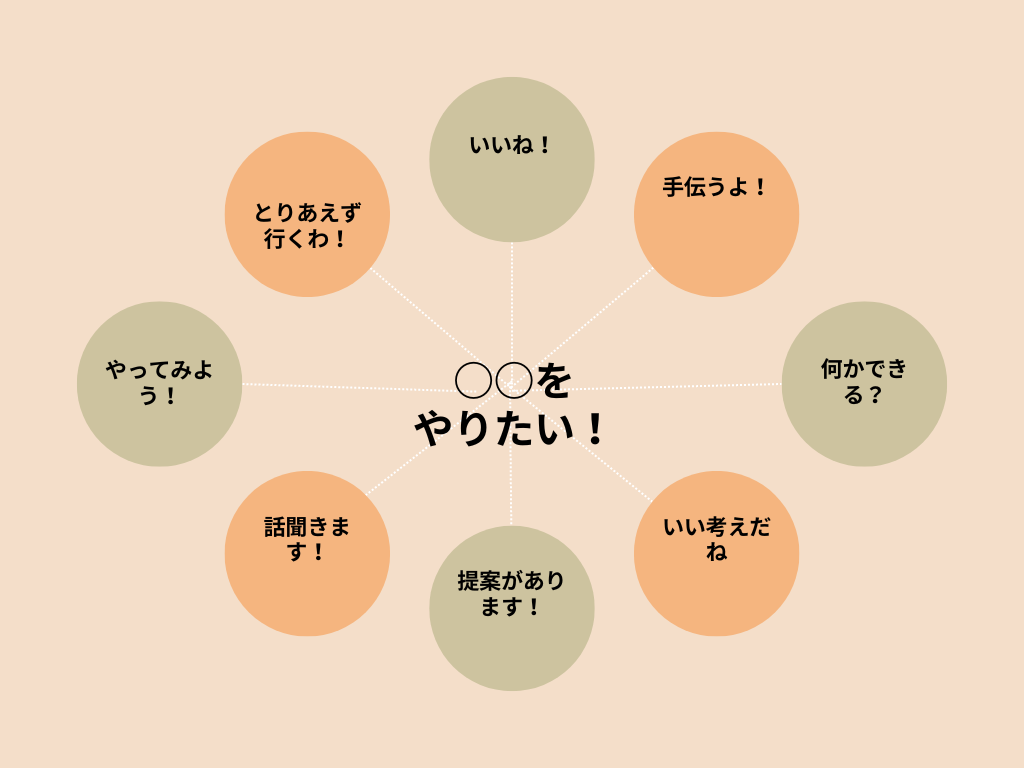

何かやりたいことがあった時、

「こういう活動ありますよ」

「この人だったら手伝えると思いますよ」

と繋がり合うことがしやすくなるのです。

人はたくさんいたとしても必要な人・物が繋がるのは簡単ではありません。だからこそ、人と人を繋げるお手伝いをする役目の人を地域学校協働活動推進員と言ったりします。

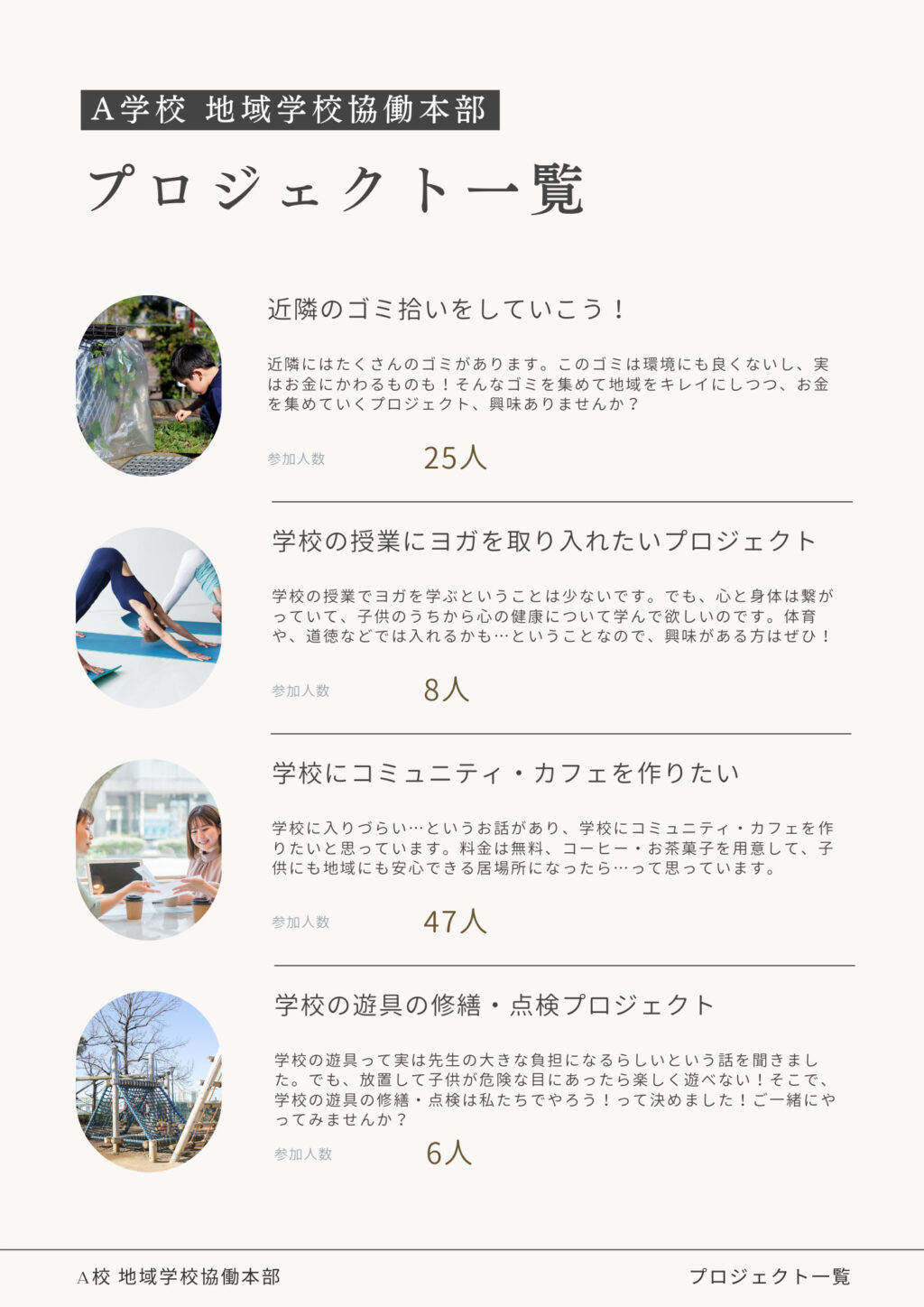

一個の取り組みに固執しなくても良い

プロジェクトを自由に選べるのも地域学校協働本部の良さです。

今まではPTAのようにプロジェクトがあり、そこに一年間従事する、そして基本的には半強制参加と言ったことが基本でした。

しかし、地域学校協働本部ではいろんなプロジェクトが動く可能性が高いです。

このいろいろなプロジェクトを選択でき、「環境が変わった」「合わない」と思ったら違うプロジェクトに参画する…こんな地域学校協働本部ができたら、メンバーになってくれている人が主体的に動けるようになっていくでしょう。

主体的な意識から周りに波及させる関係性

地域学校協働本部の主な機能はコミュニティです。今までのPTAに足りなかったCを加えて、PTACになったと言われるくらいコミュニティは重要な役目を果たします。

今までの学校に関わる集まりでは「やってって言われたから」が理由になる人が多く、そういう受動的な人が集まる会では、会話も生まれませんし、協力しようという意識も薄くなります。

地域学校協働本部は、目的に沿っていれば手段はなんでもいいっていう考え方に近いと思います。その目的を達成するものだったら、「なんでもいいですよ。どこ行ってもいいですよ」っていうものに近い。

そうした時に、「自分はこんなことやってみたいな」、「あんなことやってみたいな」っという人間の本心に近い行動ができ、その気持ちに共感する人々が集まって、どんどん輪が広がって仲良くなれます。

自分の成長を望んでいる人はこの活動と非常に相性が良いのかなと思います。

長期的な計画を実行する継続活動

地域学校協働本部のコミュニティ機能は継続的な活動を生み出しやすくなります。

学校教育の今までの課題は「教職員は別の学校に異動してしまう」ということでした。これは何を生み出すか?というと、「校長先生が変わったら学校の雰囲気が変わっていた」ということです。

これは良い面もありますが、課題を感じて、改善していくというスタイルが短い期間でしか取れなかったのです。

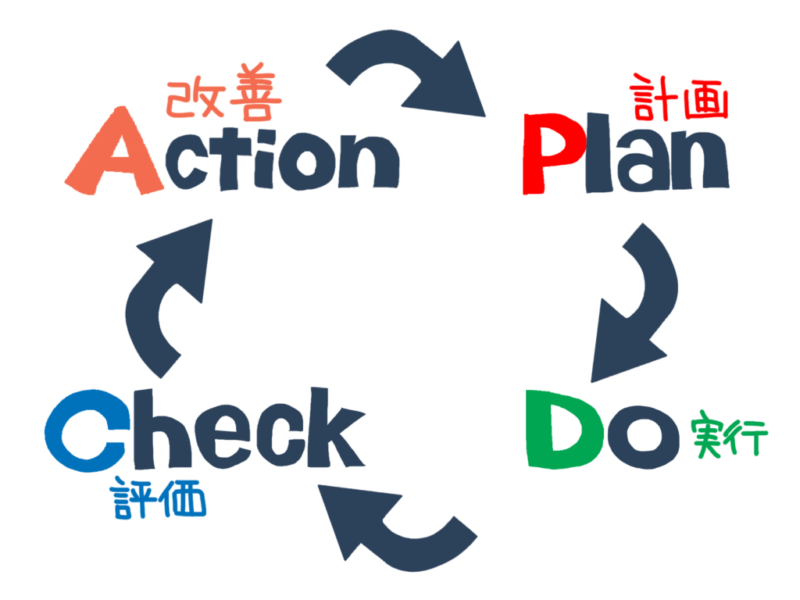

しかし、地域学校協働本部は地域のコミュニティ。つまり、地域が主役です。長い年月をかけた計画や、PDCAサイクルを回すことも可能になります。

地域に根ざした活動も生み出しやすくなり、(しっかりと運営さえできれば)時が経てば経つほど大きな力になっていくのが良い点でしょう。

学校運営協議会との関係性

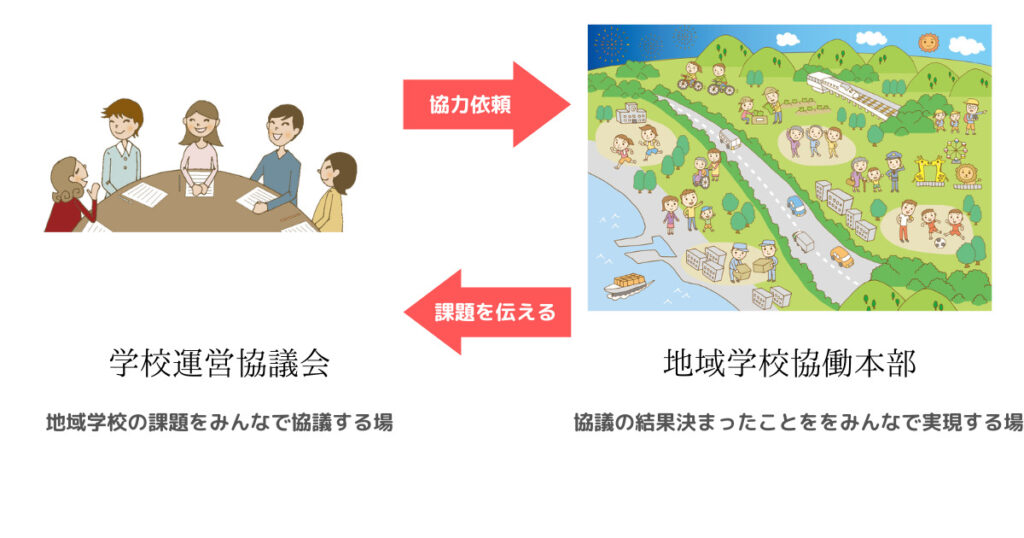

学校運営協議会と地域学校協働本部の関係性はこのような相互関係で成り立っています。

これは2つあってようやく動き出すということでもあります。

学校運営協議会では学校運営について、校長先生や地域の代表の人、教育委員会の人たちが話し合っています。

そこで決まった方向性に合わせて、実現したい内容が降りてくるので、地域学校協働本部の皆さんがその内容を楽しみながら実現をしていく。簡単にいうと実行部隊ですね。

この2つが相互に連携することによって、初めて学校の子供たちは、個別最適化が進んだり、多様な学び方が進んだり、地域の大人と子供が触れ合いが進みます。

学校を核とした地域コミュニティが活性化して、それを受けた子供が地域に出ていって、そして、地域から育った子供たちがまた地域で活躍をしていくという良い循環が生まれるのです。

つまり、学校運営協議会っていうものがあるだけでは実現しにくいということです。だからこそ、地域学校協働本部はセットで考える必要があるでしょう。

地域学校協働本部は学校の先生はどう活用する?

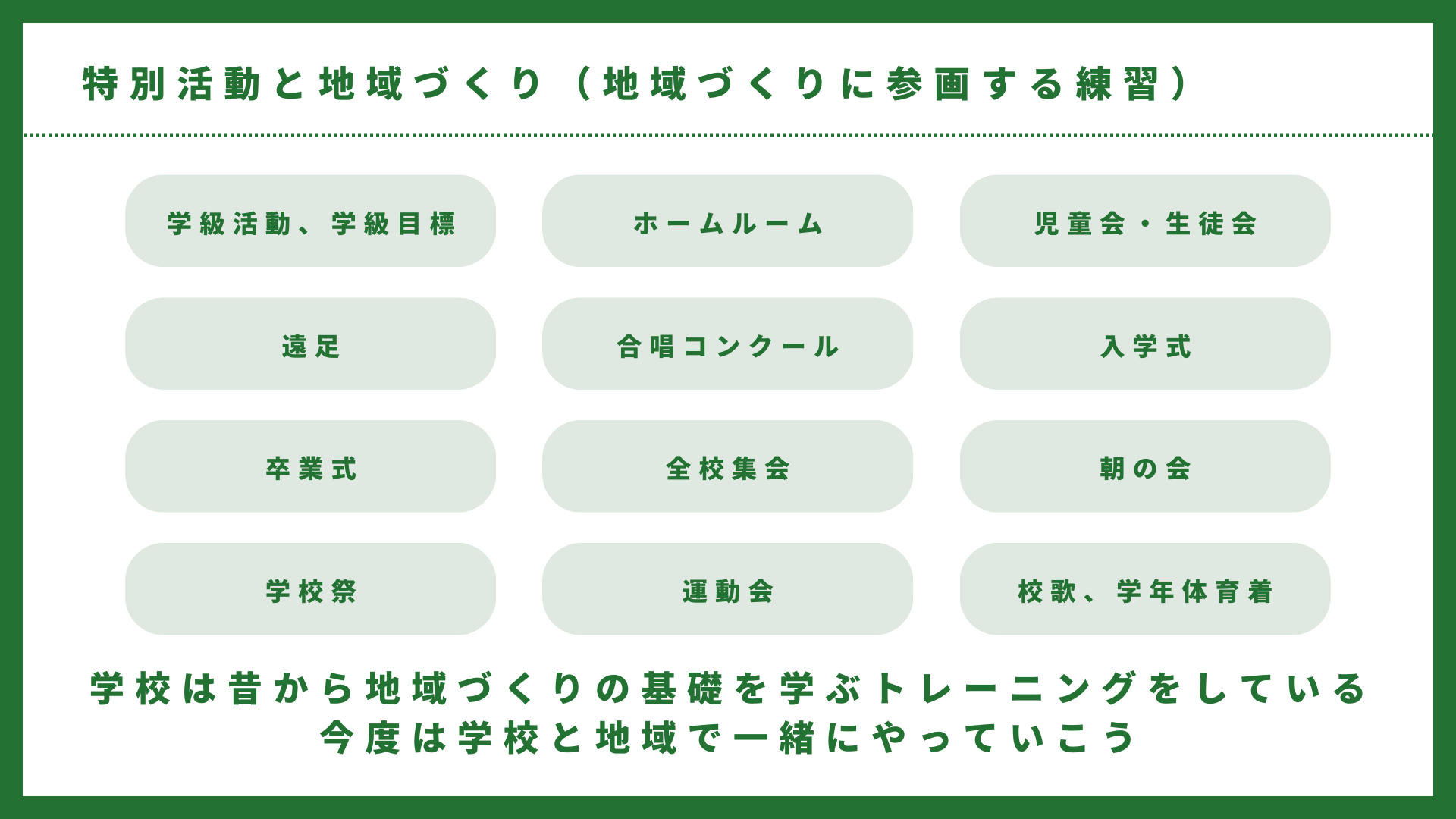

学校の先生は地域学校協働本部をどう活用すれば良いの?と聞かれることが多いですが、基本的に学校は昔から地域づくりのための活動を行っています。それはどこかで聞いたことがある『特別活動』というものです。

この特別活動は今まで、学校の先生や、一部の保護者で行っていました。この範囲を広げ、地域の人たちみんなで行っていくだけで地域学校協働ができます。

つまり、新しく何かを生み出す必要はまったくないのです。

社会教育と学校教育の間に

それではまとめです。

他にもたくさんいろんなことはあるんですが、この地域学校協働活動に1番密接に関わってくるのは、社会教育って言われてます。

この社会教育っていうのは、答えがないっていう教育のことで、非常に哲学的でもあると思います。学校教育だけに収まらない社会教育の考え方を学校に入れるっていうためには、地域学校協働本部っていうのは必須だと思います。

ぜひ、今までの学校支援っていうものと、ちょっと掛け離れた部分からアプローチしていく地域学校協働本部、ぜひ注目してみて欲しいと思います。

他にもコミュニティ・スクールの初歩的な内容への記事もあります。ぜひご覧ください。

その他、コミュニティ・スクールに関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。