- コミュニティ・スクールが注目される背景にあるものって?

- コミュニティ・スクールはなぜ必要なの?

地域と学校がもっと連携できるようにしたい!協働をしたい!と思う方もちょっとずつ増えていますよね。

コミュニティ・スクール自体も導入数が5000件を超えてたり、実施する学校がものすごく増えてきた傾向にあります。

では、今回はどうしてコミュニティ・スクールって増えてきてるのか?そして、コミュニティ・スクールってどうして作られたの?っていう背景についてお話をしていこうと思います。

コミュニティ・スクールが注目される背景にある3つの理由

コミュニティ・スクールは10年以上前から「これって必要だよね」って作られていて、「今まさに導入が必要だ」っていう風に言われたのか?

これは社会の大きな変化と子供たちの教育環境が大きく変わったいくつかの理由があります。

少子化と統廃合でだんだん学校に人が少なくなってきた

高度経済成長期以降の日本は少子高齢化とか都市化が進行して、人口の流出入が急速に進みました。

その影響でこのような困った流れができ始めます。

- コミュニケーションの不足が目立ち始める

知らない人が隣にいる、全く関わりのない人ばっかり、初めて会うから話しかけにくいなど

- 過疎化が進んでしまう

仕事もないので、生活にならなくなってしまうことも多く、他の県に移るケースが多い

- 地域も空き家が目立ち、空洞化が始まる

どんどん人口が減り、学校と地域の距離も遠くなって、疎遠になっていく

- 地域と学校の連体意識が希薄になっていく

教職員の数も少なくなり、全然違う場所からこっちにやってくるケースも増えていく

- 核家族化や、地域の連携も減り、子どもたちを取り巻く教育環境が厳しくなる

余裕がなくなり、叱ることがベースになってしまう。心配や、不安が先に来てしまう

- 子どもたちの教育荒廃が広がっていく

非行、暴力、いじめ、登校拒否など子どもたち自身の行動が変化し始める

- 画一的な行動や、硬直して柔軟な対応が取れず、例年通りにするのが当たり前になってしまう

課題は分かっているけど、踏み込めなくなってしまっている

この流れ、負のスパイラルのようになって、どんどん悪い影響が広がっている…それを打開しようって始まったのがコミュニティ・スクールです。

ちょっと前の話になるんですが、コミュニティ・スクールが始まったっていうのは学校の統廃合問題っていうのが大きな理由です。

ま、一番は少子化ですね。

子どもの特性が見えるようになって多様な関わりが必要になった

もう一つ、学校が抱える課題として子供達の未来が複雑化して困難化を極めたっていうのが結構重要です。

今はいろんな考え子がいたり、いろんな特性や、障害を持った子とかいうのがハッキリしてきました。そうした中で子どもの特性とかが見えるようになって、いろんな大人と関わったほうが良いよねって話になりました。

これは発達障害(ADHD、アスペルガー、ASDなど)とか、学習障害(ディスレクシア、ディスグラフィア、ディスカリキュアなど)なんて言うのも見かけるケースも増えてきました。

今は読み書きができない子とか、とてつもなく人への嫌悪感を示す、食物アレルギーを持っちゃったりとかいろんな子供が出てきたのも背景として挙げられると思います。

一人では子どもを見るのは限界になっている学校現場

職員不足

そうした時に学校の先生って、ほぼ一人で見るケースが多いんです。なぜかというと、学校の先生になりたがる人も減って、教職員の数が減少傾向にあるからです。

もちろん、ティーム・ティーチングっていう二人で授業をやっていきましょうっていう仕組みはあるんですけど、そのティーム・ティーチングもほとんどが、学校から認められた有識者みたいな人じゃないと学校に入れる機会がほとんどないので、なかなか実現できません。

一番子どもにとって何が大切なのかというと、子供達って「困ったなあ」、「分からないなあ」、「どうすればいいんだろう」っていう風に、一人一人つまづくポイントの時に声をかけること。これが実現できないんです。

自由進度学習

一人ひとりに合わせた学習を『自由進度学習』と言います。難しいのは、つまづくポイントと、つまずく大きさは個々によって違うんですね。しかし、その時に学校の先生ってだいたい一斉に教えるティーチングを主体にやっています。

「これ見えるか?これわかるか?はい、この問題解いてみろ」みたいな形で、あの黒板に書いたものを一斉に教えて一斉に進めているんですよね。

それは1クラスの人数が多すぎて、担任一人で全員の自由進度学習を見るのは簡単なことではないからです。

家庭が家庭教育を放置し、学校に丸投げしてしまう

家庭では子どもたちが生きていく中で必要な生活習慣、生活能力、人に対する信頼、思いやり、判断力、基本的な倫理観、自立心、コミュニケーション、社会的マナーを身に着ける場でもあります。

しかし、その家庭教育を「学校で育ててください。私たちはやりません!」って宣言する、宣言はしないまでもそういう意識の方は非常に多いなと感じます。そんな意識がある方は学校に対して意見・要望が度を越して、教職員をバッシングするようなクレームになってしまう家庭が非常に多いのです。

学校では、必要な知識を得て、自ら学び、目的達成のためにコミュケーションを取る。社会力とも呼べる、社会で求められる人材の育成。これが学校のやることです。

ただ、学校でも時間は最大6時間授業という枠があります。そうした上で学校でできることにも限界がある。それを越えてしまうから学校はブラックと言われてしまうのです。

教育は学校と協力して、保護者も率先して関わっていくところだなって思います。

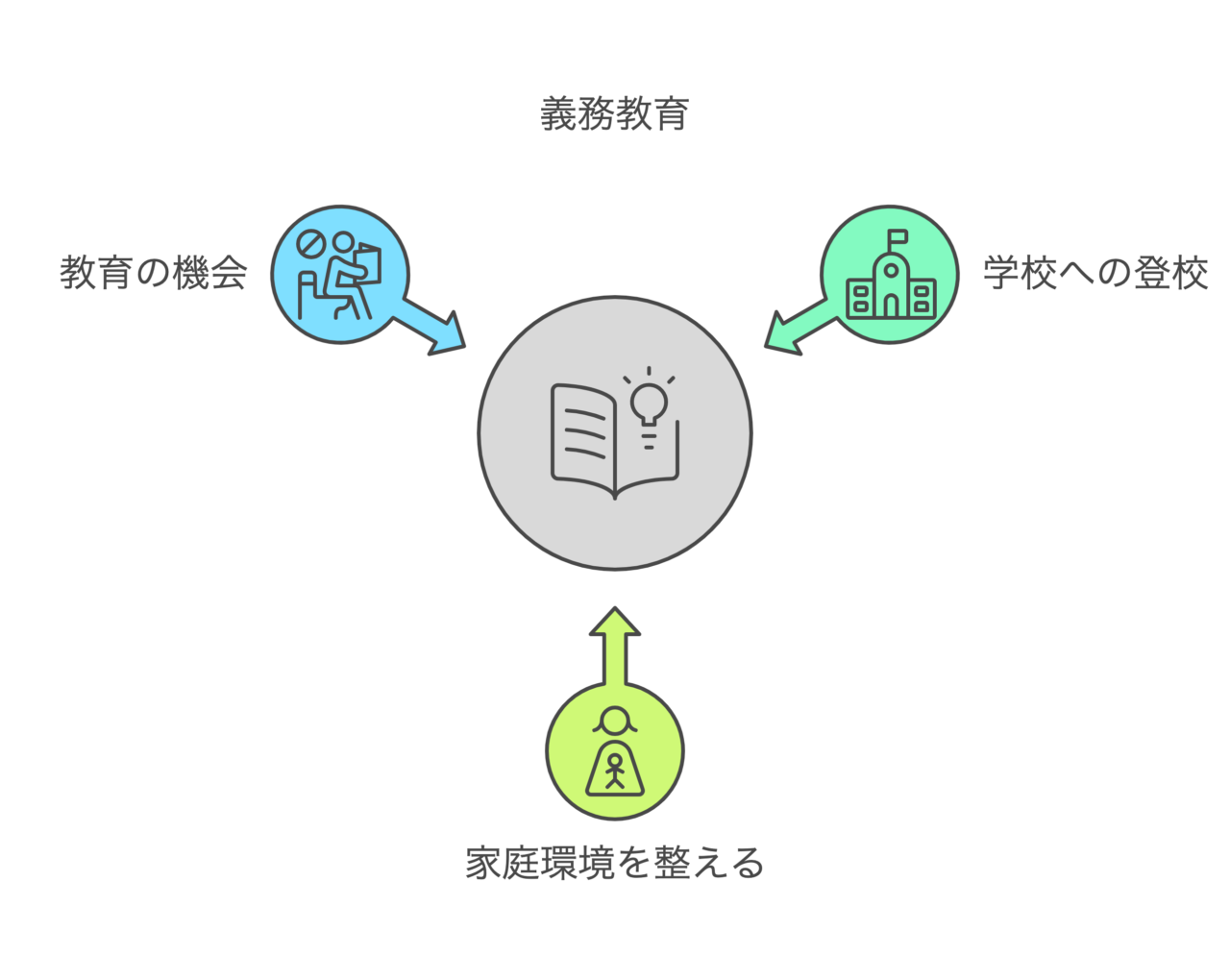

学校に行かせることが義務教育だと思われがちですが、義務教育は教育の機会を提供すること。つまり、教育の機会があれば無理に学校に行かせなくても良いとも解釈でき、「ちょっと忙しくて子どもに教育はできません」っていう所を学校がサポートさせてもらっている…という関係性が正しいとも言えます。

そう考えると地域と家庭を学校と切り離していくのは無理なんです。

なので、「やってもらう」ではなく「一緒に育ててくれてありがとう」という保護者に対しても意識改革しなきゃいけないと必要性をヒシヒシと感じています。

コミュニティ・スクールの裏にあるものは、地域や、家庭に「自分たちのことなんだから、学校に任せっぱなしじゃなくて、少しでも一緒に子どものことを考えましょう!」って言いたいのですね。

社会の繋がりの希薄化

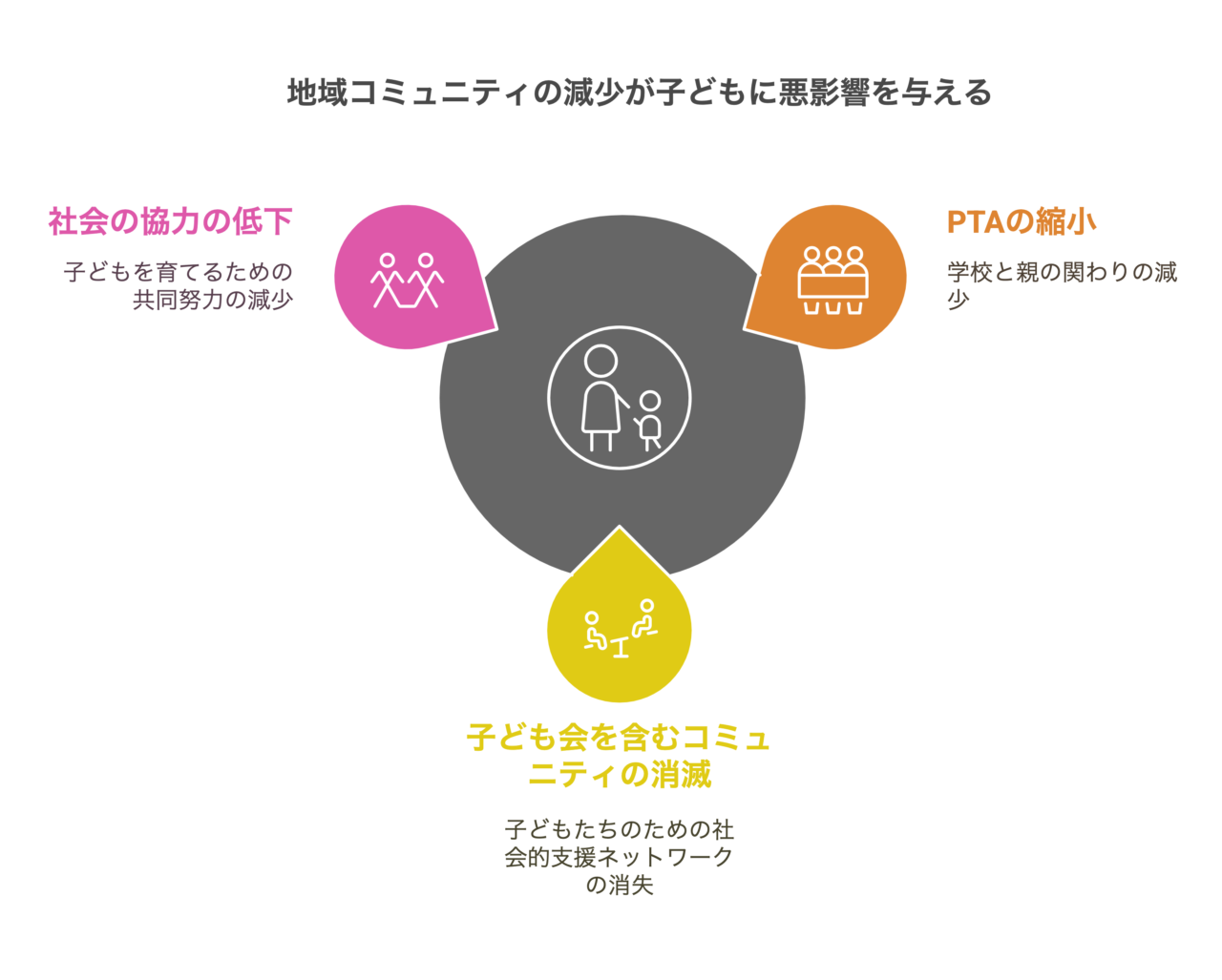

PTAの縮小・解体、子ども会の消滅など、社会との繋がりが目に見えて減少してきたという社会背景もあります。

協力して子どもを育てるという意識が低下すると、見守りの目がなくなり、子どもたち自身が被害者だったり、加害者になるって事件が増えたりします。

変な人がいても、変な子がいてもどうしたの?って声かけることもなく、「まぁ、いいか自分には関係ない」みたいに見て見ぬふりをしてしまう。

それは子供たち自身の気付きの機会が減るということです。世の中は多様な価値観や、生き方で溢れている。だからこそ、たくさんの大人と会い、家族だからできること、第三者だからできることを通じて多様性に富んだ人を育成する必要があります。

後々、30年とか経った後に自分の身に降り掛かって来ることでもあるので、みんなで見守る目を持つってのが大事なのです。

コミュニティ・スクールは背景に対してどのように作用するか?

そこで、コミュニティスクールっていうのがあって、地域人材を巻き込んだり、一緒に運営に携わってもらうことを推進しています。

地域学校協働本部というボランティアチームの結成によって地域人材の手を借りる

一番は地域人材の手を借りるのが大切。

地域学校協働本部という学校支援組織を取りまとめる組織を作って、「ボランティアチームの人に授業に入ってきてもらいましょう」っていう風に決めたら、地域の人たちが授業にたくさん入ってくることが可能になります。

もちろん、ボランティアの人は全然授業教えられないです。ど素人なんですけど、その人たちは役に立ちます。なんでかって言うと、一番大事なのって子どもたちが「わかんない」っていうことに共感することなんですね。

とにかく個別最適化が求められ、一人ひとりに柔軟なサポートをするためには目がたくさんないとサポートできない!

子どもにとって、一番大事なサポートっていうのは信じてそばにいる。それを作りやすいのがコミュニティ・スクールと地域学校協働本部です。

学校校務にもサポートが付く

学校の校務を手伝ってくれる地域人材が増えるってこともあります。

簡単な駐車場のボランティアや、印刷処理、資料作成だったら手伝えますし、何よりうまく行かない時に相談できる人がいると、ものすごく負担が減ります。

答えが見つかるかどうかは置いといて「こうやってみたらどう」、「これは試した?」、「こう考えてみるのはどうですか?」って形だと解決しやすいし、何よりも心理的負担も少なくなります。

コミュニティ・スクールの背景にあるものは誰もが他人事ではないということ

背景にあるものを理解すると、自分の子どもの未来もそうですが、地域の未来を一人ひとりが小さくても創っていくことだと分かります。その原点が教育にあるわけです。

地域の人たちをどんどん巻き込んでいく。そうしないと今の多様化した悩み、多様化した子供に対応しきれないですよ

「皆で一緒に『子供たちの教育』、『理想の地域』っていうのを作っていきませんか?」ってのがコミュニティ・スクールはできる。

- コミュニティ・スクールを検討している

- コミュニティ・スクールをやりたい

なんて思ってる方は小さな力で全然構わないし、学校の先生からでも、地域住民からでも一歩ずつ始めて、参画していくこと。

一番大事なのは、学校の先生・地域、どちらでも構わないので「一緒にやりましょう」って声をあげること。 これが一番最初の始まりなので、まず言葉にしてみてください。

他にもコミュニティ・スクールの初歩的な内容への記事もあります。ぜひご覧ください。

その他、コミュニティ・スクールに関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。