- 地域学校協働活動に法的根拠があることに興味が湧いた人

- 地域学校協働本部はどのようなことをするのか、明記されている内容を知りたい人

- 地域学校協働活動推進員はどのような人物がなるのか、その根拠が知りたい人

地域学校協働本部は、学校と地域が連携・協働し、子どもたちの健全な育成や地域住民の学びの機会を広げるための仕組みとして誕生しました。

その中で「法的根拠で守られているからお得」とよく言われていますが、何がどのようにお得なのでしょうか?

本記事では、地域学校協働本部の設置背景、さらに関連する法律や実施要領をもとに、その全体像を詳しく解説していきます。

地域と学校の連携・協働体制を理解し、教育や地域社会の現場でどのように活用できるかのヒントをぜひご覧ください。

地域学校協働本部とは

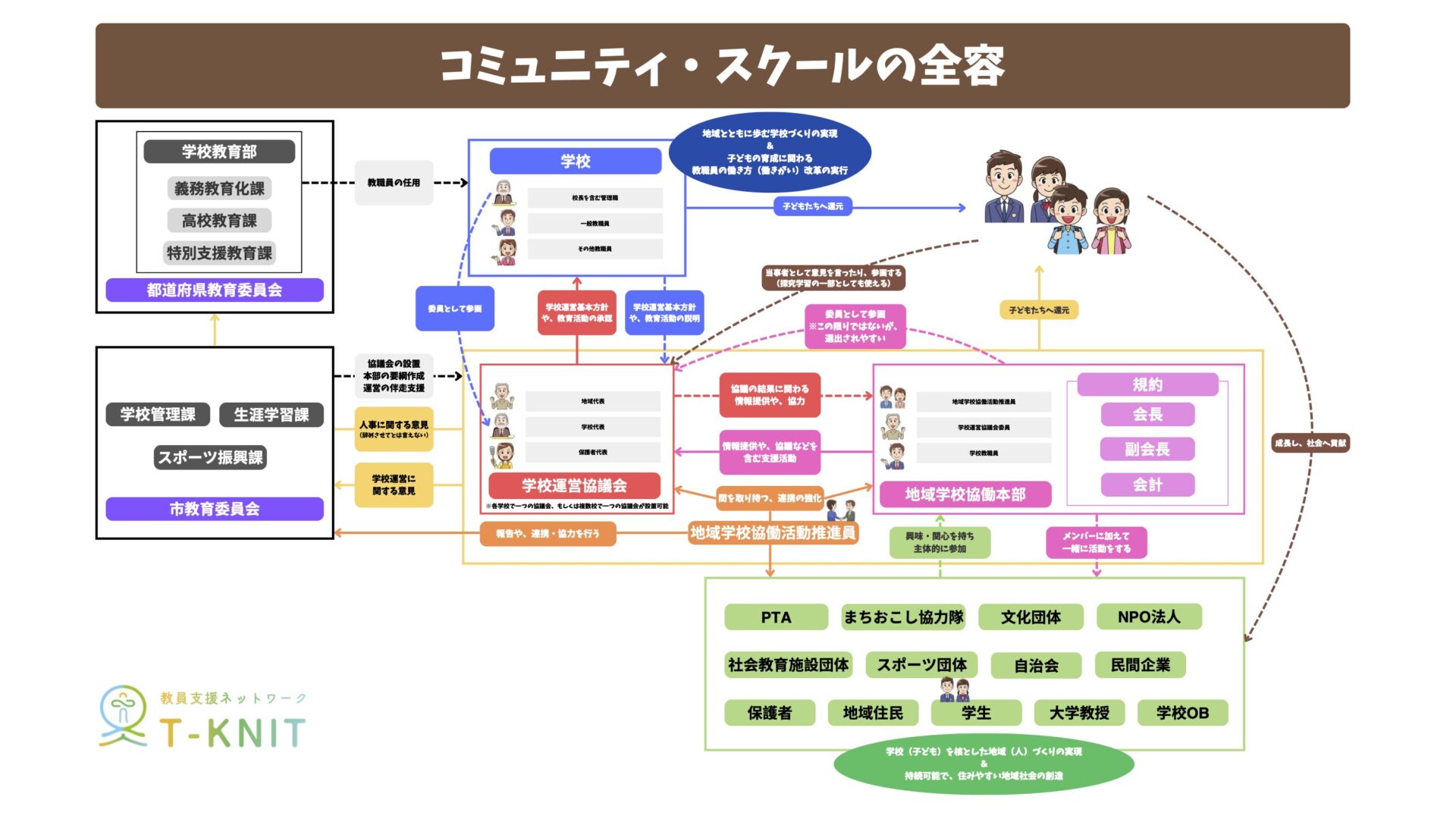

地域学校協働本部とは、学校と地域が連携・協働するための体制を整備し、地域住民や団体が主体的に参画することで、子どもたちの良質な学びや成長を支えることを目的とした仕組みです。この活動は、「学校を核とした地域づくり」を目指し、多様な形で地域全体の教育力を高める役割を果たします。

簡単に言うと、地域に点在している組織・団体・企業・個人が、共に協力して子どもたちの成長を支えるネットワークを構築することです。

詳しくは地域学校協働本部とは?に書いているのでお読みください。

地域学校協働活動と法律

それでは、いよいよ本題の地域学校協働の法律について触れていきます。地域学校協働活動には『基本教育法』と『社会教育法』の2つの法律が関係します。詳しく見ていきましょう。

社会教育法と地域学校協働活動

社会教育法とは、学校教育以外のさまざまな教育活動を通じて社会教育を推進するための基本理念や枠組みを定めた法律です。

改正された社会教育法第5条および第6条では、地域学校協働活動を円滑に推進するため、教育委員会など行政主体が地域住民や学校と協力し、連携体制を築くことの重要性が明記されています。(つまり、これが地域学校協働活動と言えます)

第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。

一 社会教育に必要な援助を行うこと。

二 社会教育委員の委嘱に関すること。

三 公民館の設置及び管理に関すること。

四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。

五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。

六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。

八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。

九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

(以下省略)市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者(以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

社会教育法 – e-GOV

第六条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。

一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。

二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。

(以下省略)2 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する場合に準用する。

社会教育法 – e-GOV

この法律は、教育活動の中で地域と学校の連携をより重視し、子どもたちが学校と地域で豊かな学びを得られる環境づくりを支える法的な背景となっています。

教育委員会は生涯学習の実現のために、社会教育を推進することも担うってことですね。だから生涯学習課が存在するわけですね。

地域学校協働本部の法律

地域学校協働本部は地域に点在する組織が集うコミュニティのような存在です。この本部に関して具体的に法律上で規定されたものはありません。しかし、法律以外で定められたものがあるので、そちらを知っていきましょう。

要綱・実施要領

地域学校協働本部は関連する要綱・実施要領に基づいて行われています。

○みよし市地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月31日

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、同項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため、当該協働活動の実施を希望する市内の小中学校に、地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働活動の目指す方向性の明確化及び各種計画の策定に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 地域学校協働活動推進員(法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員をいう。以下同じ。)及び統括的な地域学校協働活動推進員の配置及びその質を向上するための研修及びネットワーク化の促進に関すること。

(4) 協働活動への地域住民その他関係者の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。

(5) 協働活動の評価に関すること。

(6) みよし市学校運営協議会設置要綱(令和3年4月1日)に基づき設置された学校運営協議会における、教育活動支援等の協議に基づいた学校からの要望に応じて行う活動に関すること。

(7) 他の協働本部との連携に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること。(組織)

第3条 協働本部は、協働本部の目的に賛同し協働活動を行うことができる者(以下「本部員」という。)により組織する。

2 協働本部は、部会その他の必要な組織を置くことができる。

3 協働本部の庶務は協働本部で処理し、総括的な事項については、協働本部担当課において処理する。(謝礼)

第4条 地域学校協働活動推進員への謝礼は、第2条各号に掲げる事項に係る活動1時間当たり1,000円とし、予算の範囲内で支給する。

2 謝礼の支払は、口座への振込みとし、1月ごとの実績払とする。(守秘義務)

第5条 本部員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。本部員を退いた後も、同様とする。

(指導及び助言)

第6条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

みよし市地域学校協働本部設置要綱

これは市ごとに内容が違うので注意が必要です。

規約

また、大事にしなければいけないのは『規約』という存在です。こちらは市で一括で規約を作っていたり、各学校ごとで規約を作り、教育委員会に提出するようにしている場合など、自治体や、学校ごとに実態が異なります。

稀に規約を作っていないというケースがあります。最初はそれでもうまく回るのですが、属人的になってしまったり、目的が段々ズレて単なる仲良しクラブのようになってしまったり、組織化に向かっていかないということがあり得るので、徐々に規約を作る形に持っていったほうが良いかなと個人的には思います。

○○○学校地域学校協働本部規約

(設置)

第1条 未来を担う子どもたちを健やかに育むために、学校、家庭、地域が連携・協働し、社会全体の教育力の向上に向けた取組の一層の推進を図るために○○○学校地域学校協働本部を設置する。団体の名称と所在地は、次のとおりとする。

名 称:○○○学校地域学校協働本部

所在地:○○○学校(横浜市○○区○○1-2-3)

(事業)

第2条 地域学校協働本部は、次の事業を行う。

(1) 地域学校協働本部会議の開催

(2) 地域学校協働活動の企画・推進

(3) 学校支援ボランティアの募集と活動の充実

(4) 学校・地域コーディネーターの配置

(5) 広報活動の実施

(6) 前各号に掲げる活動のほか、地域学校協働本部が必要と認める活動(組織)

第3条 構成員は、学校関係者、PTA関係者、各種団体の関係者、学校・地域コーディネーター等で組織する。

(役員)

第4条 地域学校協働本部には、以下の役員を置く。

代表1名、副代表1名、会計1名、会計監査1名、地域学校協働本部委員。

(任期)

第5条 構成員の任期は、選任の日からその属する年度末までとする。ただし、欠員を生じた場合の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議・組織)

第6条 地域学校協働本部に地域学校協働本部会議を置く。

2 地域学校協働本部会議は1年に1度、定期に会長が招集する。ただし、3分の1以上の委員から要請があった場合には、臨時に開催しなければならない。また、開催の必要があると会長が判断したときは、臨時に招集することができる。

地域学校協働本部会議は、以下の事項を審議、決定する。

役員の選出、予算及び決算、規約の改廃、その他重要な事項

(庶務)

第7条 地域学校協働本部の庶務は○○○学校内に置く。

(個人情報等)

第8条 地域学校協働本部の構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。

(設立年月日)

第9条 この団体の設立年月日は、令和○年○月○日とする。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は地域学校協働本部の代表者が別に定める。

附 則

この規約は、公布の日から施行し、令和○年○月○日から適用する。

規約例 – 横浜市

どちらかというと、学校ごとに違いがあるので、本部ごとに作って提出のほうがオススメですね。(あと当事者意識も育まれます)

地域学校協働活動推進員の法律

地域学校協働活動推進員は地域学校協働本部と連携しながら、地域住民や団体との連携を促し、学校と地域の協働体制づくりを支える存在となっています。

推進員に関しては社会教育法 第9条の7の規定に記載されています。

第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。

社会教育法 – e-GOV

2 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

教育委員会、学校、地域を行ったり来たりする貴重な存在ですね。

地域学校協働活動が法律に位置付けられた背景

実は地域学校協働活動は最初から法律に規定されていたわけではありません。

地域学校協働活動は、2006 年に改正された教育基本法第 13 条『学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする』の条文を具現化する方策として生み出されました。

その背景には、家庭での子育ての孤立や、学校を取り巻く問題の複雑化・困難化、あるいは変化の激しい社会に対応するための学習内容の高度化等に対し、社会総掛かりで対応することが強く求められるようになってきたことが挙げられます。

教育的な課題解決を社会全体で行う

2017年に社会教育法にも「地域学校協働の推進は自治体の役割」とまで規定されるようになりました。

それまでは教育的な課題解決は教職員だけで担いがちでしたが、これからは保護者、企業、NPOなどの多様な地域住民と一緒に当事者意識を持ちながら、活動を創っていくことが求められるようになったのです。

そのためには持続可能な仕組みと地域づくりが急務となり、以下のような内容が増えていくことになりました。

- 授業・学校行事・部活動の充実や、地域以降などの最適化

- 学校支援ボランティアのさらなる活性化や、組織化

- 放課後や、長期休暇期における子どもの体験活動の充実

持続可能な仕組みを達成するネットワーク構築の必要性

他にも各自治体ごとに法整備にともない、各自治体では、地域学校協働活動を担う人材の育成やネットワーク化が必要でした。そこで、2017年に社会教育法第5条および第6条が規定されたことをキッカケにして、教育委員会を主として地域との連携協力体制の整備が進められることになったのです。

法整備が進んだことで、設置されたのは以下の2つです。

- 学校との情報共有や連絡調整をはかる組織『地域学校協働本部』」の整備

- 『社会的信望』があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者を地域学校協働活動推進員として委嘱・配置

そのため、「法的根拠がある」とは、この辺りの内容を指すことになります。

ただし、地域学校協働本部も地域学校協働活動推進員も、設置・配置のための役割や条件等が法律で規定されていません。その辺りは各地域によって規定が異なるので、注意が必要です。

一度規定を作ったとしても、定期的に内容の見直しをし、柔軟に組み替えていくことが必要になるでしょう。

地域学校協働本部が法律に守られていると何がお得なのか

結局、『法的根拠』があることは分かったけど、「結局、それは地域にとってどんなメリットがあるの?」、「別に今までの既存団体のままで良くない?」という声が聞こえてきそうですね。

実際に法的根拠があることによって、得られるメリットを挙げてみます。(もちろん、どの地域でも得られるメリットに絞って解説します)

教育委員会の後ろ盾ができる

まず、第一に地域学校協働本部が法律的に位置付けられていることにより、教育委員会の後ろ盾を得られるという大きなメリットがあります。

教育委員会は、社会教育法第5条および第6条に基づき、地域住民や団体と学校の連携協力体制を整備することが求められています。

つまり、この規定がある限り、教育委員会は学校や、地域住民の連携・協働に協力する立場にならざるを得ないということでもあります。

この法的根拠を活かすことで、地域学校協働活動の推進力が高まり、信頼性も向上します。教育委員会の支持を得ることは、地域が学校の協力を得る際の説得力としても強力な武器となるでしょう。

財政予算が付く可能性がある

第二に地域学校協働本部が法律や要綱のもとで設置されていることは、活動に必要な財源確保の観点からも強みとなります。

たとえば、文部科学省の『学校と地域の連携・協働体制構築事業』」では主に都道府県や市町村が、国や地方自治体の補助金や助成金は地域の民間団体が受けられる可能性が高いです。

他にも法律上の位置付けがあることで、協働体制の構築や具体的な活動に対して市の予算が組まれる可能性が広がり、持続的な運営が実現しやすくなります。

周りに「本部だ」と言い切ることができる

地域学校協働本部が法律や実施要領に基づいて設置されているという事実は、その活動が公的に認められている証拠でもあります。

似たような名称が乱立し、なかなか認知が広がっていかない中では、周りに理解してもらいにくいことも多々あります。このような時に『法律上の位置付け』は、地域住民や関係機関に対して本部の存在意義を説得力を持って伝える基盤となりうるでしょう。

この信頼感と認知度の向上により、新たな参加者を巻き込むきっかけを生み出すことも可能です。

社会教育法をベースに各機関が連携・協働することが大切

それでは今回のまとめです。

地域学校協働本部は、地域住民や団体と学校が連携し、子どもたちの学びや成長を支える重要な取り組みです。

法的には社会教育法やその改正に基づき、教育委員会が中心となって協働体制の構築が求められていますが、本部は各市町村ごとに要綱、各本部ごとに規約を作るため、具体的な設置や活動内容については柔軟な運用が可能となっています。

このような仕組みは、学校と地域との連携を深め、教育力を高めると同時に、地域全体のつながりや幸せを生む取り組みといえるでしょう。また、既存でうまくいっている組織や、団体があるのなら、それを地域学校協働本部として認めてもらうだけで済みます。

ただし、それと同時に地域側にも熱量を求められているということでもあります。地域側からの推進が薄ければ、誰かがその役割を肩代わりして不満や負担感が募り、予算も割当られず、持続可能ではない取り組みができあがってしまいます。

あまり言うと怒られてしまうかもしれませんが、地域や、保護者が「教育は学校や行政にお任せ」している現状だと言うことを自覚しなければいけないでしょう。

今後も、地域学校協働本部を核に、学校や地域が支え合いながら持続可能な活動を推進していくことが重要です。それにより、誰もが幸せを感じられる学びと暮らしの場を実現していきましょう。

他にも地域学校協働本部に関する記事があります。ぜひご覧ください。

その他、コミュニティ・スクール全体に関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。