- 学校運営協議会はあるけど、地域学校協働本部がない地域の人

- 地域学校協働本部はいらないと思っている方

- コミュニティ・スクールの仕組みをより深く理解したい方

少子高齢化や地域コミュニティの変化が進む中、子供たちの成長を地域全体で支えることが重要な時代になりました。

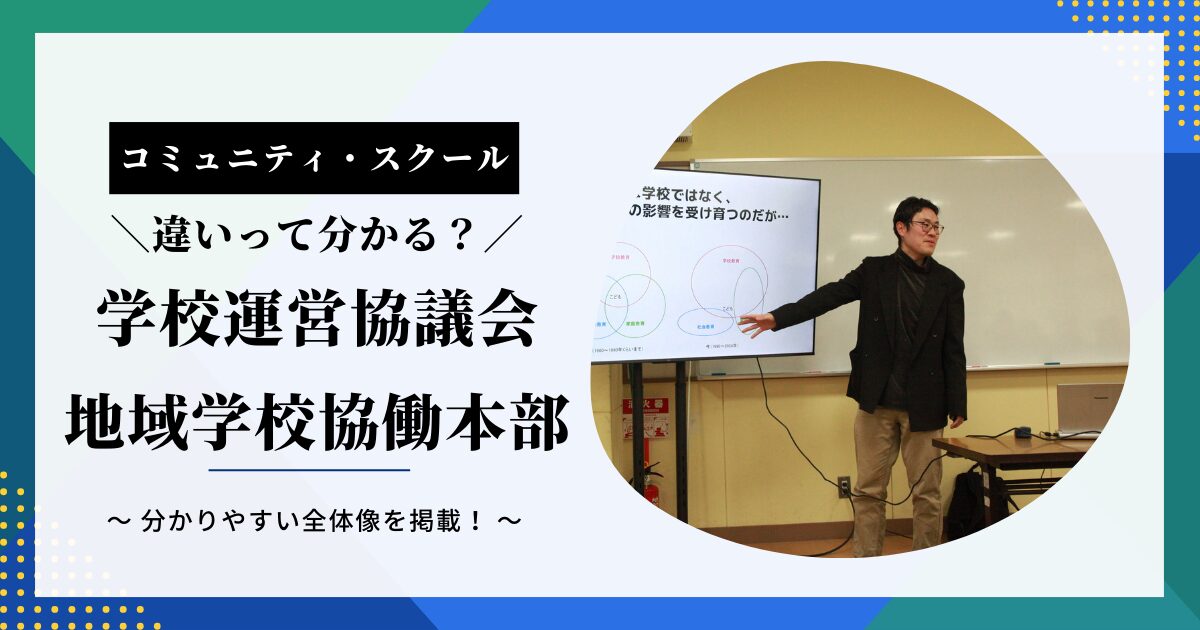

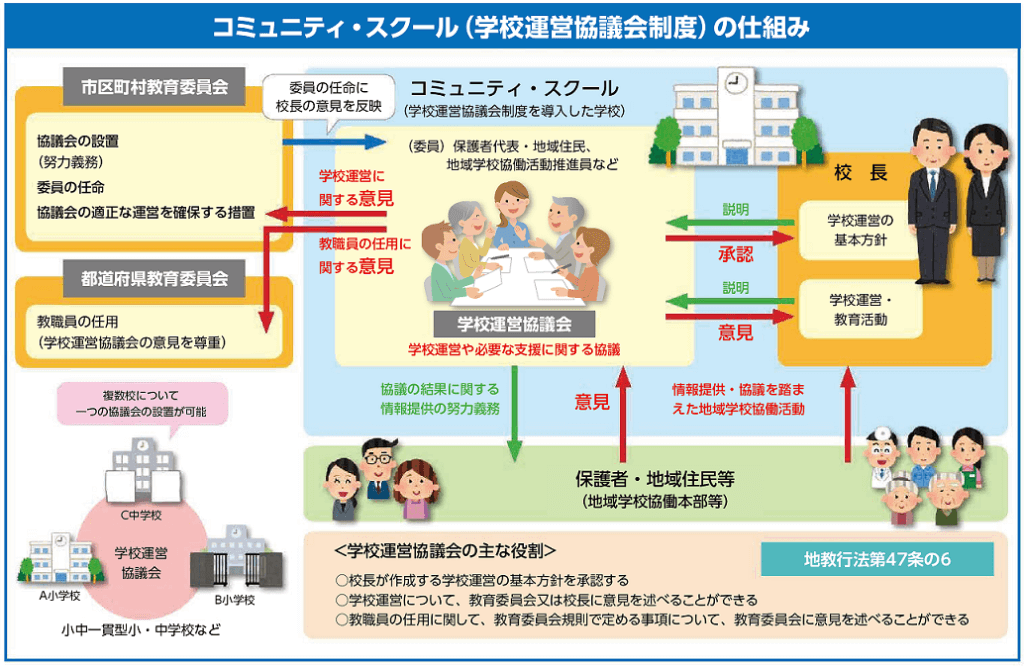

このような背景から、文部科学省では『コミュニティ・スクール』という制度を推進し始めましたが、『学校運営協議会』と『地域学校協働本部』という2つの単語が多く出てくることはご存知でしょうか?

実際にコミュニティ・スクールが動き出して数年経ったけど、それぞれの仕組みやその役割については、まだ十分理解できていないという方も多いのです。

そこで、この記事では、学校運営協議会と地域学校協働本部の違いや、それぞれの活動目的について比較しながら分かりやすく解説し、なぜ地域と学校が協働する必要があるのか、その意義をお伝えしていきます。

コミュニティ・スクールとは

まずはコミュニティ・スクールについて簡単におさらいしておきましょう。コミュニティ・スクールとは文部科学省が2004年に作った制度。簡単に言うと『地域と共にある学校づくり』を推進する仕組みです。

そのために地域の代表や、専門家が年に数回集まり、より良い学校運営や、地域の将来について議論を行い、学校運営の承認を行う制度となっています。

この辺りはコミュニティ・スクールとはに詳しくまとめてあるので、分からなければ読んでおきましょう。

学校運営協議会と地域学校協働本部の違い

コミュニティ・スクールでは『地域と学校の連携・協働』が強調されているため、学校運営協議会と地域学校協働本部はうまく連携していかないと機能しません。

水色枠の学校運営協議会と、緑枠の保護者・地域住民等で2つのコミュニティが存在している。

この2つの違いが分からず、混乱する方もたくさんいるため、それぞれの要素で比較をしてみましょう。

目的

学校運営協議会と地域学校協働本部の違いの一つとして、それぞれの目的が明確に異なります。

- 地域とともにある”学校づくり”

- 学校運営を地域とともに考える

- 地域・子どもの実情を踏まえ、より良い学校運営に繋がるために改善を図る

- 学校を核にした“地域づくり”

- 地域に点在する組織や、個人を束ねる

- 学校だけではなく、家庭や、地域も巻き込んだ地域活性化を図る

学校運営協議会は、学校の運営方針や教育活動に関する協議・承認を通じて、地域住民が学校運営に積極的に参加することを目指しています。

一方、地域学校協働本部は、地域全体で子供たちを支え、学校だけでなく家庭や地域も巻き込んだ教育支援や地域活性化を図ることを目的としています。

このように、学校運営協議会は学校管理職と一緒に学校運営を考えるのが中心であるのに対し、地域学校協働本部は教育をベースに地域社会の活力向上にも寄与していくことが大きな違いです。

活動

活動内容においても学校運営協議会と地域学校協働本部は異なります。

- 校長が提示する学校運営方針を承認する

- 学校運営に関する重要事項の協議

- 学校運営に必要な人材の紹介

- 地域活性化のためにさまざまな人との連携、繋がりを作る

- 学校の支援をベースに人々の繋がりを作る

- 地域が子どもたちの教育に関わり、地域基盤の形成を担う

学校運営協議会は、校長が提示する学校運営方針に対する承認が主な活動です。ただ、しっかり承認するためには自分ごとにして意見を出していくことが大切で、学校運営に関する重要事項について協議や助言を行う役割も担っています。

一方、地域学校協働本部は、登下校の見守り、清掃活動など学校校務のボランティア、授業の見守り活動など学校の日常に溶け込む形での支援から、人々の繋がりを作るのが主な活動です。

また、企業や、NPO法人などの地域資源と協働することで今までにない授業の展開や、効果的な学びの場の提供など、幅広い教育支援や地域全体での取り組みを推進します。

このように、学校運営協議会は学校内の運営に焦点を当て、地域学校協働本部は学校を含めた地域全体での支援活動に重きを置いている点で異なります。

資金源

資金源についてもそれぞれ異なります。

- 教育委員会から委嘱され、年間の活動費が支払われる

- 基本的に地元の自治体の予算が使われる

- 活動の対価や、寄付など

- 助成金・補助金を申請する

- 教育委員会から年間の活動予算が付くケースがある

学校運営協議会の活動費用は、主に地元自治体の予算や教育委員会からの支援を基盤としています。この予算は学校運営の協議に対する対価です。

一方で地域学校協働本部は、文部科学省が推進する地域学校協働活動に基づき、国や地方公共団体の助成金、さらには地域の民間企業や団体からの協賛金、寄付といった外部からの資金も活用しています。

このように、自治体主導か、地域全体の協力主導かが大きな違いとなります。

主要メンバー

主要メンバー構成は場所によって大きく異なります。太字になっている役が主に関わるメンバーでしょう。

- 学校管理職

- 地域住民(代表、会長などの役職持ちが多い)

- 保護者(学校から選出された人のみ)

- 民間企業や、NPO法人の代表など決裁権を持つ方

- 教育委員会

- 教育委員会以外の行政職員

- 大学教授などの専門家

- 地域学校協働活動推進員などのコーディネーター

- 児童・生徒の代表

- 地域学校協働活動推進員

- 学校運営協議会委員

- 地域住民(役職関係なく参加する)

- 保護者(やる気があれば誰でも)

- 民間企業や、NPO法人、地域団体

- PTA、子ども会など教育関係団体

- 教育委員会を含む行政職員

- 子ども

- その他活動に積極的な人

学校運営協議会の主要メンバーは、地域住民、保護者、学校関係者などの限られた範囲で構成されるケースが多いです。これは学校運営に直接関わる人々が中心になるのと、課題を話して方向性を決めるため、あまりに多様になりすぎると方向性が決めづらいという側面もあるからです。

一方、地域学校協働本部は、地域学校協働活動推進員を中心とし、地域の企業や団体、NPO法人、ボランティア団体、地域住民など広範囲な主体が参加します。特に役職関係なく、積極的な意志さえあれば関われるのが大きな違いでしょう。

学校運営協議会委員も積極的な方は関わることが多くなるため、関わるメンバーが似て、混乱することも多々ありますが、地域社会全体を巻き込む点で、地域学校協働本部はより多くのステークホルダーが関与しているのが特徴です。

コーディネーター

コーディネーターの役割も、学校運営協議会と地域学校協働本部で少し差があります。

- 地域連携担当教員

- コミュニティ・スクール担当教員(主に教頭、教務主任がなる)

- 地域学校協働活動推進員

- 社会教育主事

- 社会教育士

- 地域学校協働活動推進員

- 地域コーディネーター

- 社会教育主事

- 社会教育士

学校運営協議会では特定のコーディネーター役が設定されていない場合が多く、この場合は教頭や、教務主任がその役目を担うケースがほとんどです。しかし、連携・協働にはかなりの時間を使うため、『地域連携教員』という役職を校務分掌で定めるケースも増えてきています。

地域学校協働本部では『地域協働協働活動推進員』や、『地域コーディネーター』と呼ばれる専門的な担当者が配置され、地域と学校の橋渡しを担うようにしていることが一般的です。また、コーディネーターがいない地域では、代替的に教育委員会の社会教育主事が似たような役目を担っているケースもあります。

教職員の人材不足もあってか、ほとんどの県では地域連携教員が配置されていないため、地域学校協働活動推進員が学校運営協議会と地域学校協働本部の両方をコーディネーターとして活躍することになるでしょう。

ただし、地域学校協働活動推進員も設置されていない自治体はまだまだ多く、「コミュニティ・スクールは先生の負担が増える」と言われる要因になっています。

また、報酬についても非常に安い金額になっていることが多く、ほとんど活動できないまま年度が終わってしまっているという課題があります。

学校運営協議会と地域学校協働本部の違いを分かりやすく例えると

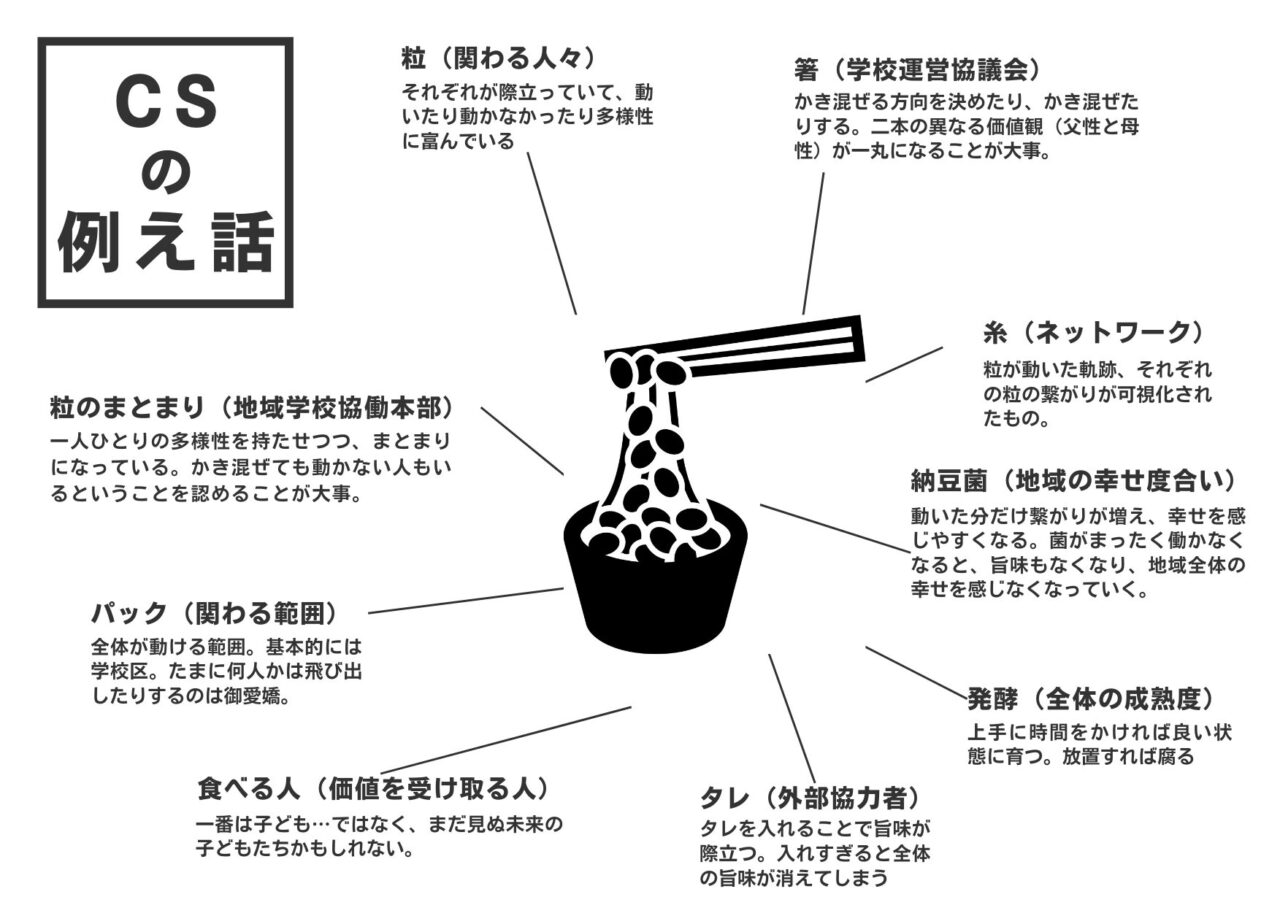

よく車の車輪と例えられますが、説明に不十分な点があるため、僕は個人的に納豆を推しています。

納豆が全体像だとするとこのような図になります。学校運営協議会はかき混ぜるための箸。粒のまとまりは地域学校協働本部とするとイメージが分かりやすいでしょう。

学校と地域が手を取り合い、子どもたちの成長を支えながら地域創生を目指す道筋を、一つの納豆を思い浮かべながら考えると、その協働の可能性がより身近に感じられるでしょう。

この学校運営協議会と地域学校協働本部が一緒になった全体像をスクール・コミュニティと言います。(似ているのでややこしいですね)

学校運営協議会だけじゃなぜ駄目なのか

コミュニティ・スクールの始まりは学校運営協議会の設置となりますが、たまに「しっかり連携できているので、地域学校協働本部は必要ありません」というところがあります。しかし、それだけでは不十分です。

その理由をお伝えします。

最終到達地点が大きく異なるため

学校運営協議会の最終ゴールは、学校運営に関する透明性の確保や、地域の意見を取り入れることで学校の質を向上…つまり働き方改革や、学校改善をすることにあります。影響は学校だけに留まることが多いでしょう。

一方、地域学校協働本部の最終ゴールは、学校だけでなく地域全体が子供たちの成長を支えることを通じて、多くの人と繋がり、一人ひとりが幸せになること…つまり、地域活性化や、ウェルビーイングを目的としています。

このように、学校運営協議会と地域学校協働本部の違いとして、両者が目指す方向性が大きく異なることが挙げられます。学校運営に特化した仕組みだけでは、地域全体を巻き込んだ持続可能な教育支援活動を行うことが難しいのです。

方向性だけ決めても意味がないため

学校運営協議会で方向性だけ決まっても、誰かがやらないと改善は始まりません。「地域学校協働本部はいりません」というのは、「子どもの育成は学校にお任せします」という意味と同義となってしまうのです。

ほとんどの地域では学校運営協議会委員は協議に参加するくらいの時間しか取れず、積極的に活動することが難しいのです。

たまに「学校運営協議会委員さんが積極的に動いてくれるので…」ということがありますが、それは地域によって形や、委員のモチベーションが異なるからでしょう。いつまでも甘えているとその人が抜けた時に持続不可能になってしまうということもあり、早めにコミュニティを切り分けていくほうが良いかと個人的には感じています。

「教育は学校だけが担うべきもの」という考え方は、現代の複雑化した社会では通用しなくなっています。文部科学省が推進する「地域と学校の連携・協働の在り方」によると、子供たちの成長を支えるためには、地域・家庭・学校が一体となる体制が不可欠です。

学校運営協議会は学校内部の運営に焦点を合わせていますが、地域学校協働本部は地域とのつながりを強化し、教育活動を家庭や地域全体へ拡大させる役割を担います。このような連携体制が整うことで、子供たち一人ひとりの多様な成長を支える環境が作られるのです。

地域にメリットを持たせるため

学校運営協議会だけでは学校のみがメリットを受け取る形になりがちです。この状態だからこそ地域から「また学校のために何かしなきゃならないのか」と言われてしまうのです。

地域学校協働本部は教育を通じて支え合い・助け合いの地域コミュニティを作ることが目的なので、最終的に持続可能な地域や、一人ひとりのウェルビーイングに繋がっていくのです。

つまり、地域学校協働本部がなければ地域にメリットは少ないし、コミュニティ・スクールは完成しないとも言えるでしょう。

学校運営協議会と地域学校協働本部の大きな違いは『主体』

それではまとめです。

コミュニティ・スクールがスタートしたばかりの時は学校運営協議会しかないということが多くなります。しかし、いつまでも学校運営協議会だけでは学校への負担が大きくなり、持続不可能になってしまいます。

この違いを理解し、学校は学校運営を少しずつ明け渡し、地域・保護者はもっと教育に関わるようにし、行政は少しずつコミュニティ・スクールの制度を整えていってください。

他にも地域学校協働本部に関する記事があります。ぜひご覧ください。

その他、コミュニティ・スクール全体に関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。