部活動問題、定時に帰れない問題、複業禁止などなど…。

そんな中、今、学校は新しい制度や、システムが次々作られ、見直しされることもなく、組み込まれて動けなくなってしまい教員ブラックと騒がれている時代になっています。

しかし、いろんな方が働き方改革を謳ってはいてもなかなか形になっていません。それは一体なぜなのか知っていますか?

今回は現役教師を続けながら、新しいチャレンジを続けている江澤隆輔先生に教員の働き方改革がなぜ進まないのか?についてを詳しく、本音で語っていただきました。

\ブログを読むんじゃなくて聞きたい!生のインタビューを見たい!という方はこちら/

教員の働き方改革はなぜ進まないのか?

江澤先生、今回はよろしくお願いします!

はい!よろしくお願いします。

早速ですが、「教員は今こそ働き方を改革しようよ!」っていう人増えたと思うんです。増えたと思うけど、頑張っている先生たちがいる中で大多数の先生たちはあんまり動いてない…って気がするんですよ。

じゃあ、なんでこんなに動き出せないのかって理由を知りたいです。

うーん…。確かにそれはありますね。それは…思いつくだけでもたくさんあるんです。

まぁ、その中でも3つくらいに分けるとすると…。

最初に必ず負担があって働き方改革ができる

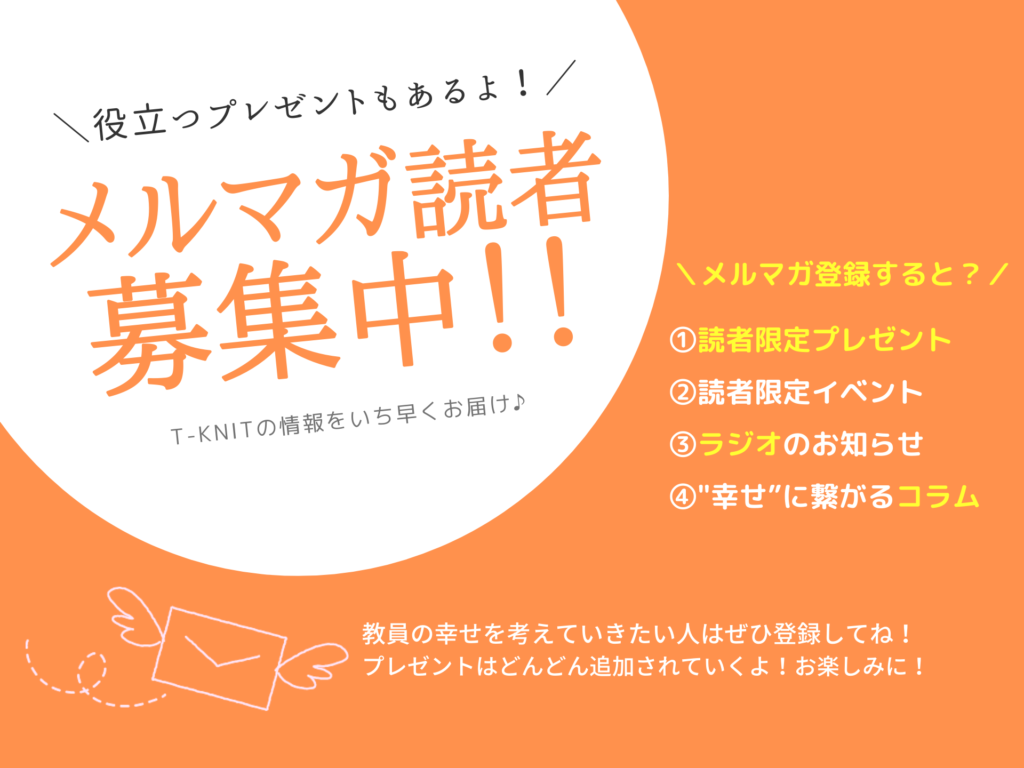

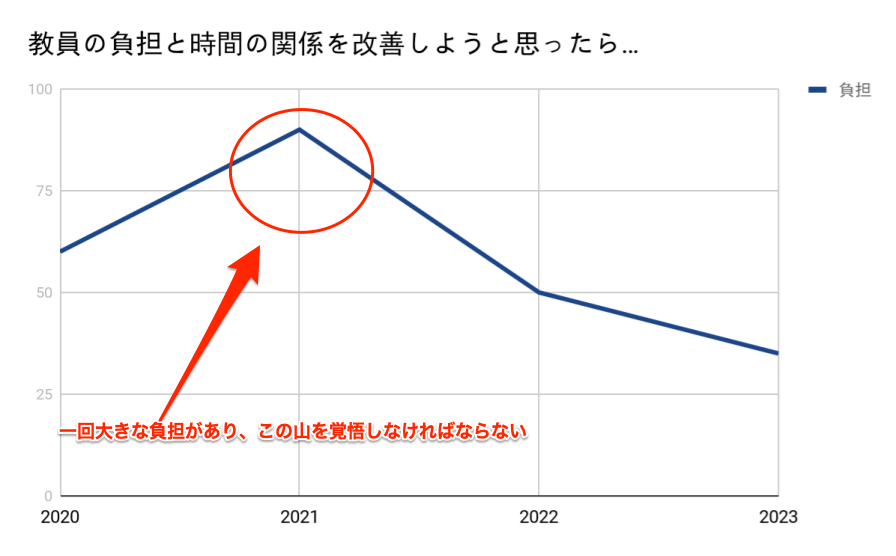

いつもこれは講演とかセミナーで言うんですけど、なんか一つ、大きな仕事があったとして、横軸が時間、縦の軸が負担だったとします。

なんにもしなかったらずーっとほぼ同じ負担ですよね。

そうですね。何年経ってもほとんど変わらないです。

この仕事を一定水準以下にしようってのが働き方の精選じゃないですか、行事とか、仕事の精選ね。減らすとか、なくすっていう。

でも、この学校の仕事とか、行事とか負担を減らそうと思ったら、一回負担が大きく増えるんですよ。分かります?

何かを捨てるには何かを始めるのと同じことだから負担がかかるんですね…。

そう、一回山があって、それから減るんですよ。

なんでか?っていうと、この仕事を減らしますっていう提案をしたり、この同意をもらうのにたくさんの先生方に根回ししたり、もしかすると地域の人たちとも協議しなきゃいけないかもしれないし…。

コレ(山)がかなりの負担になるんですよ。

その大きな負担を超えたら?

うん、「おっしゃー、オッケー!」ってなって減っていきます。

でもね、先生たちって大体7年とかで異動するでしょ。下手したら校務分掌とか1年で変わるんですよね。

うわぁ…。

「1年で変わるの分かってて大きな負担かけて働き方改革やりますか?」って言われたらどうですか?やりたいですか?

うーん、徒労に終わりそうな気がしますね…。

やらないでしょ?(笑)だって、それやらなかったらいつも通りで済むんですから(笑)

やろうと思ったらコレ(山)なんですから。さらに減らそうと思ったら自分が割を食うというか。

たしかにそうですね。甘んじて受ける先生はすごく多そう…。

将来5年後、10年後はそこに辿り着いているかもしれないんですよ。

でも、「俺が今それやったら山が大変だよな」っていう。それが一つありますね。

で、しかも。

まだあんのw

この決断をするのは最終的には校長ですよね。それをしていいかどうかって。

で、校長って大体2年か3年で変わりますよね?

そうですね。

教員がなかなか改革に動き出せない理由に学校の先生独自の構造的な話と、校長の退職の話が絡んでくる。

これはかなり大きい。

本気でやるなら働き方改革は構造から見直さないとダメですね…。

中途半端な改革じゃ何も変わらない。10分の10の賛成が必要になる

もう一つが教員の長時間労働ってすごく今問題になってますよね?

そうですね。

割と僕の自治体では朝、20分間、朝読書の時間ってあるんですよ。これは全国的にどうなのかって分からないんですけど、朝の20分って週で100分、一ヶ月だと大体400分あるんですよね。

400分ってことは7時間くらいかな。

結構な時間になりますねぇ。

その7時間をもし、教育委員会の大御所みたいなメンバーが他に9人いて、一人の先生が「それ必要ないんじゃない?」って言ったとしたらどうなると思います?

うーん、「ダメ!」とか?

そんな簡単じゃないんですよね(笑)

残りの9人のうち、8人が「あ、いいね。減らそうか」って言ったとしても、残りの1人が「いやいや、読書大事でしょ」「最近、本を読まない子増えてるから学校でくらい読ましてあげようよ」って言ったらどっちが通るかって、実は1人の意見なんですよね(苦笑)

ヒェ…。オセロでいきなりひっくり返された感じ…。

それなんでか?っていうと、学校の先生って真面目だし、子供たちのためにいろいろやってあげたいっていう気質があるんですよ。

1人の先生が「いやいや、子供たちのためにやりましょうよ!」って言ったら、残りの9人の人が「いやー、そんなにやりたくねーなー」って思ってても同意せざるを得ない。

ダメだと思ってても引き受けちゃうんですね…。

減らそう、無くそうと思ったら10分の10じゃないといけない。これが今、僕の勤めているような大規模の学校だったら、50分の50じゃないといけないんですよ。

大変だこれ(笑)

分かります?

で、さらに!

もうやめてあげて!先生のライフは0よ!!

一つにまとまることがないのはみんな◯◯があるから

実はさっき言った通り教育活動って色んな考え方とか色んな答えがあるから、一つにまとまるってことはほとんどないんですよ。

なるほど…。

例えば合唱コンクールを減らそうってなった時に音楽の先生がそれ同意するか?っていう話なんですよ。

だから、それで音楽の教員が「いやいや、歌大事でしょ。みんなで一つになってクラスでまとまってやろうよ!」って言ったら、他の49人が「いや、止めようぜ」ってなってても同意せざるを得ないんですよね。

やっぱりそうだよね〜みたいな空気になっちゃうんですね…。

そこを覆…せないと思う。誰もできないと思う。働き方改革はもっと別のところでやる必要があるんです。

教員の働き方改革が進まない理由と地域は関わりがあるのか?

外部とか地域との連携した授業って江澤先生やるんですか?

全然。個人的にはやったことないですね。学年とかではやったことあるけど。

僕の専門って地域学校協働で、地域で子供を育てていくコミュニティ・スクールで動いていたりするんですよね。

学校にボランティアを派遣したりとか、地域のすごい専門家みたいな人を授業にティームティーチングで入ってもらったりとか。こんな人いませんか?ってことを連携しあったりしているんです。

外部かぁ〜。やってないなぁ。

逆に入れない理由ってあるんですか?

いや、別にないですね。小学校とかすごい相性良いと思いますよ。

単発でポンポンっと来るタイプじゃなくて、毎日来てくれるみたいな。

ふむふむ。

違う人でも良いですけど、例えば給食。

給食の時間、30分くらい担任の代わりに地域のおばちゃんが来るって。

そういうのってすげー良いと思う。その時間は担任の先生、休憩みたいな。

たしかに。先生って給食の時間、なんか丸付けしてるんですよね。

そうそう。ただ、その時間、地域のおばちゃん来て「ちゃんと箸持ちな!」ってめっちゃ良くないですか?

昼休みに大学生のお兄ちゃん、お姉ちゃんが来てくれて遊んだりすると先生らの休憩になって良いかなぁとも思ったり。どんどん入ってきてくれて良いと思います。

でも、教頭先生がマネジメントすごい大変…でしょうね。

そうですね。今、教務主任の先生と連携してやらせてもらってますが、いちいち教務主任の方に聞いてから動くので、対応しているという事実は負担っちゃ負担でしょうね。

それは負担ですねぇ…。

逆に「ボランティア見つけてください」っていうのは結構あります。僕が見つけてくるんです。

普通、ボランティアって表に立って探してきますっていうのが教頭や、教務主任になっちゃうので、めちゃめちゃ負担って言ってましたね。

教育委員会通してちゃんと仕組みができあがっていればこんな問題起こらないんでしょうが…。

そこを「なんとか負担減らそう」と思ってて、実は負担増えてたみたいなところはちょっとあったら辛いですね。

周りの先生は(間接的に)減ってるんですけど、その連携する先生だけ増えちゃう。

なるべく担いたいと思って僕もコーディネーターも買って出てるんですけど、どうしても学校との行事の連携とかあるので、予算が降りれば都度都度行きますよってできるなーと思うんですよ。

ボランティア範囲だとどうしてもそこを連携するしかないっていうのがちょっと悩みだなと。

そういう外部の方は中学校も入れたいですね。やっぱり。

地域にはいろんな先生(専門家)いますからね。まぁ、学習指導要領に沿っているかどうかってあると思うんですけど…。

英語得意な人もいるし、道徳得意な人もいるし、問いを作るのも得意な人もいるし、お金を作るのが得意な人もいるし。それぞれの専門家を呼んでくるのは面白いなと思います。

職場体験とかありますよね。職場体験の事前指導でスペシャリストの話を聞こう!みたいな。そういうのはやってるところ多いと思いますね。

今だとオンライン化もでき始めたからやりやすいかもしれないですね。

教員の働き方改革と子供が「将来何がしたいか分からない」問題について

今、将来何がしたいか分からないって子が多いと思ってるんです。

高校生になっても見つからないし、大学生になっても何となく大学に行って、とりあえず社会に出て、とりあえず先生になってっていうのが結構いると思うんですよ。っていうかいるんです。

どうしてそういう子供が多くなっちゃってるのかなーと僕個人の考え方ですが、何となく教育というか、親の影響もありますけど、社会全体がそういう空気感を作り出しているんじゃないかって考えているんですよ。

うん、そのとおり。

学校ではこういう教員の働き方改革が進まないのが影響してそういう子が多くなってんじゃないかなってあります?

一斉学習っすね。金太郎飴づくりみたいな。

学校の特性上、しゃあないんですけど、みんなと一緒に、みんなと一歩を歩む。

それは大きいな。

みんなと一緒というと、みんなと一緒の考えじゃないと進めないっていう。

そう。例えばうちの息子は幼稚園ですけど、掛け算できるんですよ。

普通は掛け算って小2くらいじゃないですか。

やろうと思えば一年生の最後の教科書の問題も解けると思うんです。でも、30人いるので、30人が分かって次みたいな…。

そういうシステムじゃないですか。みんなできるまで待ってなきゃいけないんですよ(笑)

みんなで足並み揃えていくことのデメリットが個性の埋没ですかね…。

これは明治時代から変わってない。すごく問題なんですけど、そこはしゃあないっすね…。

みんな個性を伸ばしてあげたい。でも、本音で言わせてもらえば、今の学校教育で個性潰れるくらいならそれ個性じゃねーと思うんですよね(笑)

特性と個性の違いですね。個性はもっと強いものってイメージが僕にもあります。

今の学校の授業くらいで潰されるんなら、そんなん全然個性とは言わないと思う。

本当になんかやりたい、好きなことなら、学校終わってからでも全然できるし。逆にそういうことは大切にしていってあげたいですね。

そうですね。本当にやりたかったらなんか言われなくても勝手にやりますからね(笑)

逆にそういう子はある意味不登校になっちゃうのかもしれないですね。合わないって感じで。「もっとこっちがやりたいのに!」って反発を起こすから不登校になってるのかもしれないです。

それもあるかもですね。やっぱり、学校も保護者も子供に与えすぎって感はあるのかもしれないです。

失敗しないように失敗しないように…、答えが見えすぎている。失敗の経験がないからいざ失敗した時に立ち直れない。

レールが準備されてるというねw

そうです。それをずっと続けて、いざ社会に出るって言って、答えがないじゃないですか。だからどうしたら良いか分からないってなってしまう。その失敗のトレーニングをしてこなかったというのはあるかもしれないですね。

教員の働き方改革が進まない理由を飛び越える勇気を持つ大事さ

江澤先生のインタビューで本当にたくさんの働き方改革が進まない理由が見えてきたなと思います。

まとめると…

- 働き方改革を進めると最初に必ず大きな負担を負うことになる

- 校長が2〜3年で変わってしまうので、制度が浸透しない

- 先生自身も7年くらいで異動になってしまう

- 校務分掌にいたっては1年くらいで変わってしまう

- 「行事減らそうか」って行ったら10分の10賛成しないと変わらない

- 一人ひとりの価値観が違うので一つにまとまることがない

- ビジョンや、どんな子どもを育みたいかという指針がない学校が多いので、決められない

- 決められないので捨てること、改革することができない

- 地域学校連携をするのにマネジメントを担当する先生に大きな負担がかかる

- 授業はみんなできるまで待ってなきゃいけない

- 与えすぎの教育を教員も保護者も望んでいるので一個人の意見で止められない

たくさんの人が絡み合う場だからこそ、軸というか、指針が必要だということ。

そして、指針を決めるにも指針となる人がすぐ異動してしまい、作れない・浸透しないというループになっていることがよく分かりました!

江澤先生が実際に学校現場で実践した教員の働き方改革もぜひお読みくださいね!

今回、インタビューを受けてくださった江澤先生の本はこちらです。興味があればぜひ買ってみてくださいね!

今回の江澤先生のインタビューに対して、関連しているリンクをまとめて掲載いたします。

ありがとうございました!